Я живу в Баку и люблю этот город 95 лет. В моем детстве он был, конечно, другим. Закрываю глаза – и вижу город, которого давно нет. Но я счастлив, что мой Баку изменился так, как он изменился. Пусть меняется, главное, что бакинцы остаются прежними.

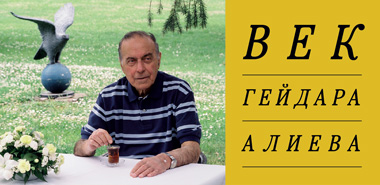

Омар Эльдаров – скульптор-монументалист, народный художник и заслуженный деятель искусств Азербайджана. Окончил Бакинское художественное училище, затем – Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1962 году совместно с Токаем Мамедовым создал памятник великому поэту XVI века Физули, который сейчас украшает площадь Физули в Баку. Другие выдающиеся работы Омара – памятник поэтессе Натаван, портреты дирижера Ниязи, Авиценны и Рабиндраната Тагора, а также бюст Муслима Магомаева. С 2000 по 2023 год Омар Эльдаров был ректором Азербайджанской государственной академии художеств.

Я рос на улице Полухина, 150, между Первой и Второй Параллельными. Когда-то она красиво называлась Персидской, но я этого не застал. Сейчас моя улица носит имя Муртузы Мухтарова, построившего там Дворец счастья для жены Лизы. Этим дворцом я любовался в детстве, он завораживал меня своей готической архитектурой – а кого он мог оставить равнодушным?!

Мы жили, конечно, не в таком дворце. А в квартире в обычном двухэтажном доме. В доме напротив, тоже двухэтажном, кстати, жили Максуд и Рустам Ибрагимбековы. Но я с ними не очень дружил – малышня, на десять лет младше, во что с ними можно играть?! Ниже располагались баня «Ахунд-хамамы» и мечеть. Наша улица Полухина шла мимо бани и мечети до здания президиума Академии наук Азербайджана, здания Исмаилии. И вся она была вымощена булыжником, отполированным миллионом людских ног и верблюжьих копыт.

Да-да, верблюжьих копыт. По моей улице бесконечно плыли их караваны, направляясь на площадь «Освобожденной женщины», где находился базар. Верблюды везли на своих горбах огромные тюки. Наверное, в них был рис или зерно. Точно не специи, я бы запомнил запах…

Кроме верблюжьих караванов, по улице ходили свадебные процессии. Это было еще интереснее, чем верблюды. Во-первых, из-за музыки. Процессии же всегда сопровождал оркестр! Во-вторых, там иногда чем-то стреляли в воздух – нам, мальчишкам, это нравилось. В-третьих, на свадьбах люди ездили в фаэтонах. Красиво! А главное, новобрачным под ноги кидали монеты. И мы их с восторгом подбирали. Эпоха «уличных» свадеб закончилась, когда все пересели на автомобили и по улицам стало невозможно вот так запросто устраивать шествие.

На Полухина, мощенной тем самым оружием пролетариата, мы проводили много времени. Не было не то что интернета, даже телевидения. Я родился в 1927 году – какое телевидение, вы что?! Двор заменял нам и интернет, и ТВ, и всё на свете. И воспитывал он отлично.

Наша любимая игра называлась «Цикорий не на месте». Правила помню до сих пор. На большой камень или консервную банку нужно положить несколько камушков поменьше. И попасть в них еще одним, плоским, камнем так, чтобы мелкие разлетелись в разные стороны, за черту. В этот момент все кричали «Цикорий не на месте!», а тот, кто водил, должен был успеть их собрать раньше других и поставить консервную банку на новое место. Почему это называлось «цикорием», как кофейный напиток, ума не приложу.

Еще была игра, которая забавно называлась «В Америку за золотом, из Америки без золота». Но ее правила помню хуже. Кажется, это было похоже на чехарду. А иногда мы, мальчишки, даже играли в классики, как девочки. Но только если совсем уже скучали…

Игры затевались, конечно, во дворе. А основная жизнь проходила в длинных открытых коридорах, опоясывавших дом по внутреннему периметру. Там, где соседки, перекрикивая друг друга, делились новостями, мы встречались, болтали, бегали. Взрослели, словом. Сначала балкон был, по сути, общим, потом его стали перегораживать, отделяя одну квартиру от другой. Туалет имелся, кстати, один на этаж. И очередь туда – с ночными вазами. Внизу – такой же, и туда, естественно, тоже очередь. Вверху что-то вечно протекало и капало на головы тех, кто жил внизу.

По нашей улице Полухина я ходил в школу. Из подъезда – вниз, в сторону центра, до 1-й Параллельной, бывшей типографии, которая называлась «Искровской», дальше – дом «Металлист» (Бешмертебе).

Дом Бешмертебе был у нас… ну почти как Эйфелева башня. Это первая пятиэтажка («беш мертебе» значит «пять этажей») в Баку. Огромная! Все улицы к ней стекались и из нее вытекали. Улица Басина, например, которая сейчас бульвар и называется улицей Физули (потому что идет к памятнику Физули, которым я как автор горжусь). А начинается она – улица Басина, или Физули, как хотите, так и называйте – с уникального сооружения, Сабунчинского вокзала. Его создал архитектор Николай Баев. Это его главное произведение. Нигде такого не увидите!.. Жалко, что вокзал закрывает странное здание рядом. Может, его когда-нибудь снесут?..

Но мы отвлеклись от моего маршрута в школу. Школ у нас в районе было две. Я учился в той, что под номером 14, рядом – более известная, № 18. Я свою, конечно, любил страстно. Жаль, ее уже нет, а 18-я до сих пор стоит.

Вся дорога занимала минут десять максимум – если смотреть на верблюдов и дома. А так-то меньше, особенно бегом (а я – бегом!). Обучение у нас было совместное, с девочками. Позже на какое-то время школы разделили. Но мне повезло, я не был лишен радости общения с прекрасным полом. И вообще, я учился в одном классе с сестрой будущей жены. Она была серьезная девочка, отличница, ее уважали и за косички не дергали. Я тоже считался хорошим учеником. Даже не прогуливал! Школу окончил в 1942-м, уже шла война, и жизнь стала совсем другая…

Но пока я лучше снова сбегу в довоенное детство. Помню, в Баку промышлял какой-то знаменитый вор, он бегал по крышам, и все о нем говорили. Мы, мальчишки, почему-то страшно переживали – удерет или не удерет на сей раз?.. Бакинские крыши не похожи на традиционные – они абсолютно плоские и покрыты киром (что-то вроде мягкого асфальта). Кир застывает и становится похожим на черное глянцевое стекло. По нему очень удобно бегать. Так что не только воры, все мы бегали. Можно было, перепрыгивая с крыши на крышу, быстро оказаться в другом квартале и даже в отдаленном районе.

А еще – как же я сразу это не вспомнил? – в доме, что напротив, жил молодой человек, который имел мотоцикл! И не какой-нибудь, а «харлей». Парня, помню, звали Суня, Сунька. Где он его взял – не спрашивайте, не знаю. И этот Суня носился на своем «харлее» туда-сюда, и все ему, конечно, страшно завидовали. Даже больше, чем тому вору.

Когда я не бегал по крышам, не собирал монеты на свадьбах, не завидовал Суне, не переживал за вора и не играл в «Цикорий», я рисовал. Отец привез из Москвы замечательные альбомы, в том числе академическое дореволюционное издание «Живопись эпохи Возрождения». Оно до сих пор у меня сохранилось, по нему мои дети тоже учились. Меня от того альбома оторвать было невозможно. Мама, заметив, отвела в студию для одаренных детей, где я начал заниматься лепкой.

Хотя с лепкой на самом деле совершенно случайно вышло. Мама вообще-то привела меня в кружок живописи. Но там уже не было мест. И один педагог замечательный, Анна Ивановна Казарцева, высокая, статная, посмотрела, как я, пятилетний, стою весь расстроенный, и спросила: «А лепить не хочешь? Из пластилина? Станешь скульптором, твои работы будут стоять на площадях и скверах по всему Баку! Только представь: идешь ты мимо и говоришь себе: «Это я сделал!» Я подумал: да, пожалуй, здорово! И решил, что готов учиться лепить из пластилина.

Я несколько лет посещал эту студию на Телефонной улице – она так называлась, потому что там был установлен первый в Баку телефонный аппарат, и все ходили звонить.

Момент, когда началась война, тоже запомнил на всю жизнь. Я стоял на балконе и слушал из громкоговорителя – черная такая тарелка, большая, посреди двора – суровый низкий голос. Говорил он что-то непонятное: враг вероломно на нас напал. Весь дом стоял на балконах и слушал в оцепенении.

«Станешь скульптором, и твои работы будут стоять по всему Баку! Представь: идешь ты мимо и говоришь себе: «Это я сделал!»

Окончив школу, я поступил в художественное училище. Оно находилось на той же Телефонной улице в бывшей немецкой церкви, поэтому так и называлось – «Кирха». Сейчас это снова церковь, в ней проходят концерты, люди слушают органную музыку – орган сохранился каким-то чудом.

Как из церкви в советское время сделали училище для скульпторов – отдельная история. В какой-то момент власти решили: нужно установить памятник Кирову. Скульптором утвердили Пинхоса Сабсая. Тому монумент виделся большим, девятиметровым. Нашел он эту кирху, которая, конечно, пустовала – какие действующие церкви в СССР? Потолки там оказались высокие, Сабсаю это подходило. Но чтобы было еще выше, у кирхи сняли крышу, надстроили ярус – с верхним светом. И Пинхос принялся лепить Кирова. А когда закончил, помещение отдали другим скульпторам под мастерские, художественное училище открыли там же. Разбили пространство на какие-то секции, перегородили фанерой. В каждом боксе работал конкретный скульптор. В том числе я. В кирху, по требованию Сабсая, доставили из Ленинграда отличную глину – он сказал, что Кирова будет лепить только из питерской. А глина что, она же вечная. Сабсай из нее лепил, потом я, по-моему, ею до сих пор пользуются скульпторы. По глиняному слепку делают мраморный, бронзовый, какой угодно памятник. Великий материал, из нее Бог Адама создал!

Наша глина, кстати, была зеленого цвета.

В кирхе-мастерской я пропадал все время. А куда еще идти? Я, конечно, молодой, но война ведь… Какие рестораны?! Ели жмых, точнее, просто жевали. Довоенные лепешки, калачи и булки только снились. Чтобы их купить, нужна была «таньга». Так узбеки называли деньги. Они в войну умудрялись лепешки печь. Но где взять «таньга»?

Конечно, мы все равно гуляли и все равно тусовались. Молодые же были. В основном гуляли по Торговой улице, пересекая Большую и Малую Морские. До Сабунчинского вокзала. И по Приморскому бульвару, где стояло уникальное по архитектурному облику сооружение под названием «Купальни». Образец венецианской готики, представляете? И из этой готики такой шум и гвалт несся! Поскольку это были реальные купальни, в которых бесконечно плескались дети. И визжали-орали, естественно. А матери волновались. Самое страшное материнское проклятие того времени – «Ты опять в купальню идешь?! Смотри, утонешь – не приходи!»

После войны в Баку появился ресторан. Один на весь Баку – «Интурист». Я туда ходил с друзьями. Хороший ресторан. Впрочем, с чем нам было сравнивать?..

Но я тогда уже уехал в Ленинград, в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Питер меня, конечно, захватил и пленил. Но по Баку все равно очень скучал. Даже сложно сказать, по чему именно. По маме, конечно. По девочкам, в которых был навсегда влюблен (по крайней мере, мне казалось, что навсегда). По улицам детства, вымощенным булыжником. А меньше всего скучал по морю – я не умел плавать! Между прочим, так и не научился...

Моря всегда очень боялся. Брат, на семь лет меня старше, рос совершенно бесстрашным: ни глубина, ни высота его не пугали. А во мне чувство страха словно в двойном размере было – и за него, и за себя.

Но Баку ведь не только море. Мне хотелось вернуться, и я знал, что вернусь.

И вернулся, конечно. А в 1960-м тут появилась моя первая скульптура – Натаван Хуршидбану, азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтикули. Она, между прочим, встречалась с Александром Дюма, тот подарил ей шахматы. Памятник стоит в самом центре, недалеко от площади Фонтанов.

Я тогда был неимоверно счастлив. Вспоминал слова Анны Ивановны Казарцевой про то, что стану скульптором и мои работы будут стоять по всему Баку. И вот момент настал. Я гулял мимо Натаван… сто, нет, сто пятьдесят тысяч раз. Иногда специально, чтобы послушать мнения людей. Они говорили разное, порой неприятное, даже площадное. Но редко. Думаю, образ получился, с одной стороны, очень бытовым – складки, манжеты… Мне хотелось показать, что Натаван была красивой женщиной. С другой – это монументальный памятник, хоть и при «манжетах».

Да, Казарцева во многом угадала мое будущее. Однако главная часть сбывшегося предсказания Анны Ивановны не в том, что я сделал много памятников, которые украшают Баку (хотя надеюсь на это). А в том, что я, маленький человек, если судить по физическому росту, в какой-то мере изменил облик своего города. Странное, конечно, но важное ощущение.

К слову, у меня есть работа, которую я люблю, – «Четыре цвета времени». Стоит в Национальном музее искусств Азербайджана. Композиция из четырех женских фигур. Я вырезал их в дереве. Знаете, если бы я мог сделать ее в монументальном виде, чтобы стояла где-то в Баку, был бы счастлив.

Что сказать напоследок? Перемены неизбежны. Мне 95, и я планирую установить рекорд, потому что долго жить и видеть, как всё меняется, – это счастье.