«Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» режиссера Хайнера Гёббельса – флагманский спектакль обновленного московского Электротеатра «Станиславский». Свой первый сезон в новом формате театр закрыл «Максом Блэком», свой новый, второй сезон «Максом Блэком» открыл. Это единственный спектакль в Москве, названный в честь уроженца Баку.

Кто такой Макс Блэк

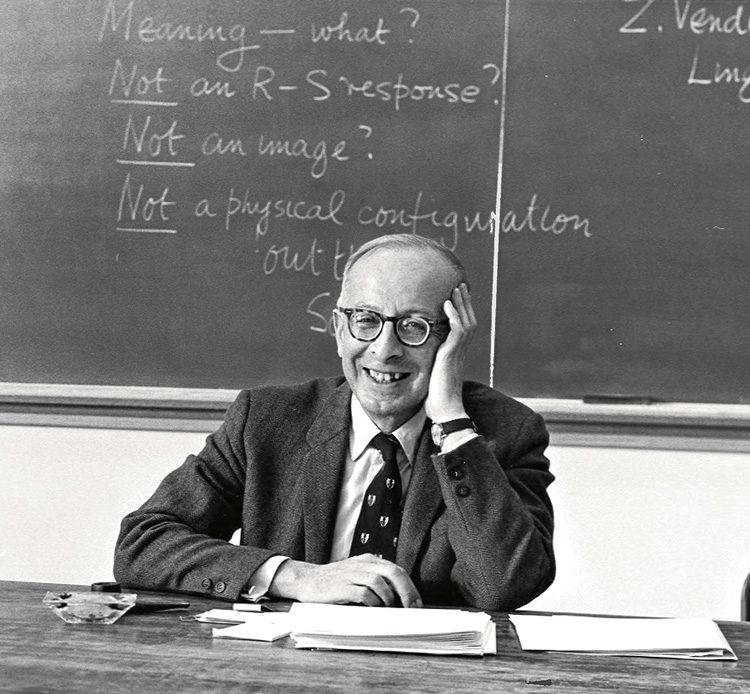

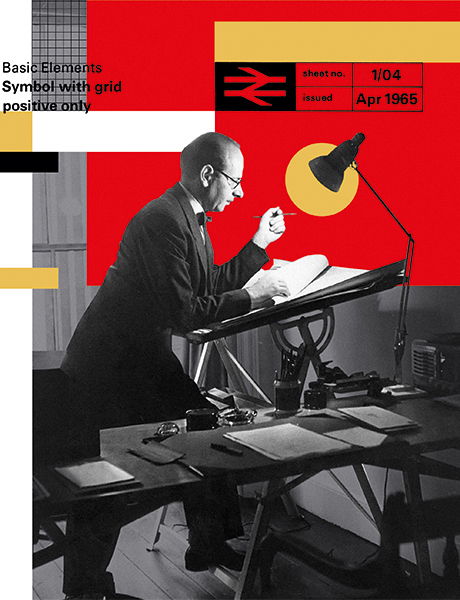

Философ и математик, чьи работы, посвященные нечеткой логике и неопределенности, оказали серьезное влияние не только на теорию науки, но и на технологии, используемые в современных компьютерах. Родился он в столице Азербайджана в 1909 году, в еврейской русскоязычной общине, впоследствии работал в крупнейших университетах мира и скончался в Нью-Йорке в 1988 году. Собственно, «Блэк» – перевод на английский фамилии Черный. Младший брат Макса прославился как промышленный дизайнер под именем Миши Блэка.

Что до самого Макса, его идеи не сразу нашли понимание научной общественности, ибо упомянутая неопределенность или, скажем, метафора, понятая как научный (не поэтический!) инструмент, и нынче многим кажутся вещами, далекими от науки. На самом деле уже целое столетие серьезная наука обнаруживает связи с вещами, ранее казавшимися капризами гуманитариев: цифры оказываются неопределенными, электроны ведут себя мистически, микромир оборачивается макромиром. Блэк – один из пионеров такого слияния противоположностей.

Спектакль Гёббельса построен на текстах четырех авторов, и режиссер признавался, что имя Блэка он вынес на афишу оттого, что оно особенно эффектно звучит. Углядим, однако, в этом символ: спектакль было логично назвать в честь уроженца города, в котором соединяются Запад и Восток, сталкиваются культуры и цивилизации.

Три стихии спектакля

1. Человек

Герой скромно-безумновато-профессорского вида, средних лет, транслирующий в пространство фрагментарные тексты Блэка, Поля Валери, Людвига Витгенштейна и Георга Лихтенберга.

Первая порция текстов – это просто формулы, физико-математические закорючки; они звучат между первым звонком и третьим, пока вереница зрителей – до звонков публику накапливают в фойе – просачивается в зал. Далее идет речь о «механической несовместимости с приблизительным, с предсказуемым, с длительным», о том, что иные из людей, ушибших голову при падении или получивших по ней дубинкой, обретают способность к прорицанию, о том, что ум такая острая штука, что может уколоть». Какой фрагмент принадлежит кому из четырех упомянутых сочинителей, зрителю останется неведомо. Значения каких-то из этих фрагментов прозрачны, какие-то, напротив, мутны, и создается впечатление, что важен сам процесс этого околонаучного говорения с непонятным адресатом. На мой вопрос, к кому адресуется герой, который явно не адресуется к залу, актер Александр Пантелеев отвечает:

– Зрителя для меня не существует, это входит в правила игры, придуманные режиссером. В нескольких оговоренных местах я смотрю в зал, но при этом с залом не общаюсь, ответных импульсов не ловлю. С кем же я тогда общаюсь? Вот смотрите, сейчас мы с вами простимся, я буду вспоминать за рулем нашу беседу и говорить про себя что-нибудь вроде «А вот этот момент Вячеслав мог бы иначе понять». Я разговариваю как бы с вами и при этом сам с собой. И когда я произношу мысли Блэка или Валери, я должен произнести их убедительно, но при этом держу в голове, что это не мои мысли, а его. Я будто бы нахожусь с автором в диалоге.

2. Живой реквизит

Параллельно Пантелеев находится в диалоге с другими стихиями спектакля. Вторая – движущиеся объекты и огонь. Пантелеев щелкает тумблерами, переставляет пробирки, включает вентилятор, зажигает свечи, заводит пластинку; какие-то свечи вспыхивают сами, и огонь в желобах на полу загорается сам, и какое-то невнятное движение в клетках, развешанных над сценой, заводится само. Иногда актер и технологии объединяют усилия: чтобы в открытом ящике стола вспыхнул свет, не только Пантелеев должен его выдвинуть, – внутри ящика должен сработать сенсор, вкрученный туда швейцарским инженером почти 20 лет назад.

Швейцарским – потому что именно в этой стране, в Лозанне, в 1998 году Хайнер Гёббельс впервые поставил «Макса Блэка», а потом имел с ним шумный всесветный гастрольный и фестивальный успех. Причем слово «впервые» тут подходит не стопроцентно: оно подразумевает, что «Макс Блэк» поставлен где-то во второй раз, в третий... Вовсе нет: московский зритель видит ту же самую постановку, только с другим актером и на другом языке. Гёббельс не поставил в Электротеатре похожий спектакль – Электротеатр просто купил спектакль целиком – с услугами автора, с концепцией, с технологией и со всем его вещным миром: пара сотен объектов, от пианино до пробирки, от проигрывателя грампластинок до пилы, лупы, кофеварки и сварочного аппарата – это «родные» объекты, служащие постановке все эти годы. Анастасия Спиренкова, ассистент режиссера, рассказывает, что когда какой-то провод сдвинулся со своего места, его спокойно положили обратно, не прибегая к партитуре спектакля (которая, конечно, существует), а просто воспользовавшись следом, который этот шнур продавил на крышке стола за два десятилетия.

– Это ни в коем случае не моноспектакль! Машинерия, огонь и звуки равноправны с актером, – подчеркивает Александр Пантелеев. – Моя задача – ритмически совпасть с остальными пластами спектакля. У Гёббельса есть спектакль вообще без людей, в котором играют одни предметы: здесь не так, но ясно, что статус человека примерно равен статусу машинерии. После каждого представления мы садимся со всеми службами и обсуждаем, насколько ровно все прошло. Вот сегодня, скажем, огонь вокруг вентилятора погас раньше времени, а у меня с ним прямое общение. Пришлось говорить как бы вокруг...

– Это сильно сбивает?

– Конечно, это очень сильно сбивало бы, если обращать внимание! Задача актера – мгновенно скидывать все сторонние мысли, иначе текст просто забудешь, и что делать забудешь. Сегодняшний случай: ракета плохо полетела, загорелось что-то, пиротехник это сзади тушит, а я работаю. Только потом узнал, что был пожар... ну, не пожар, а нештатная ситуация.

Насчет огня: его довольно много в «Максе Блэке», огня открытого, и возникает, понятно, вопрос безопасности зрителя. Оказывается, на спектакле, помимо регулярных эмчээсников, дежурят представители пиротехнической фирмы, которая устраивает игры с огнем на самых размашистых шоу. Конечно, трудно было сомневаться, что все учтено и предусмотрено. Но учтено и предусмотрено ли «равноправие» актера с пиротехникой и колбочками в сознании человека классической сцены (Пантелеев в Драматическом театре имени Станиславского 40 лет, а Электротеатром, коллекционирующим экзотические сценические практики, эта площадка стала всего-то полтора года назад, под руководством Бориса Юхананова)?

– Все это сильно отличается от моего актерского опыта, – говорит Пантелеев. – Да, я работаю и с Юханановым, и до этого с Владимиром Мирзоевым, но, несмотря на всю эстетическую остроту, все равно это был психологический театр. Здесь же нечто совсем иное. Хайнер Гёббельс очень бережно отнесся к моей органике, соглашался на репетициях на все мои предложения и небольшие изменения, если только они не касались музыки, и в результате я комфортно чувствую себя в материале и в этом необычном пространстве.

«Число различных вариантов, если нужно рассадить четырех человек на четырех стульях, равно «пэ» от четырех, то есть четыре-факториал, равно два умножить на три умножить на четыре, равно 24»

3. Звуки

«Макс Блэк» – пространство, наполненное звуками. Работа с той же пробиркой – не пластический этюд, а звуковой; хорошо слышно, как вкусно вычпокивается пробка. Едва не самый яркий трюк спектакля – актер колотит по картонной коробке, а из нее выскакивают толстые кольца дыма – замечателен не только технической неожиданностью, но и смачным плотным звуком выхлопа.

Звукорежиссер Александр Михлин и сэмплер Владимир Горлинский, ведущие музыкальной части спектакля, объяснили, как это устроено. Фонограмма в «Максе Блэке» есть, но всего одна – кусок из Равеля. Все остальное – живая ловля бабочек. На каждом ящичке-приборчике-кофейнике закреплен микрофон; звук поступает на пульт, превращается в сэмпл, и сэмплами этими Горлинский потом играет, выстраивая всякий раз рисунок новый, но соответствующий партитуре и ритму актера Пантелеева. Звуки порой завораживают – не столько даже необычайностью, сколько очень приятной слушающему уху плотностью. Два из самых красивых я упомянул в первом абзаце; вспоминаю еще глухой рокот колесиков кресла по сцене, напоминающий слегка рокот моря; вспоминаю пилу, вгрызающуюся в виниловый диск, но звучащую низко, без визга. Возможно, стоит упомянуть такую деталь: аппаратура в «Блэке», естественно, тоже «родная», привезенная из Европы, но какие-то старые немецкие синтезаторы Гёббельс заменил на старые советские – для, что ли, местного колорита, который, впрочем, не каждому уху доступен.

В середине спектакля есть довольно здоровый кусок, минут на десять, без слов. Актер лишь шуршит, щелкает, зажигает, переставляет – и тугое внимание зрительного зала ничуть не провисло в этот сложный момент.

«Леонардо да Винчи – человек, который способен, лежа на траве у речки, наблюдать завихрения на поверхности воды, размышлять об истории этих феноменов и не пренебрегать ими / не удостаивая взглядом / как эфемерность, следить за чередой водных нитей, как они сплетаются, как расплетаются»

Внутри головы и тела

Мы привыкли, что произведения искусства имеют некий смысл. В последние десятилетия отношение к этому понятию сильно, как бы это завернуть, проблематизировалось, но если человек пишет о спектакле текст, состоящий из слов, то так или иначе вопрос смысла не обойти.

Сам Гёббельс однажды обмолвился, что герой «Макса Блэка» представляет на сцене собственно процесс мышления. Что ж, метафора, соединяющая голову ученого (да и, собственно, всякого человека, не чуждого хоть сколько-то сложных умозаключений) и слегка мультипликационную научную лабораторию, наглядна и прозрачна, а суета на сцене впрямь похожа на деятельность мозга: всякий знает, каким прихотливым образом прыгают в сознании мысли. Два-три раза по ходу действия мне даже подумалось, что спектакль может быть интерпретирован как пародия на научную деятельность: некоторые фрагменты текста звучат заведомо юмористично, а персонаж при этом преисполнен нелепых движений.

Но мысль как приходила, так и уходила, а оставалось главное: ощущение моей зрительской причастности к тому, что происходит – уже не только передо мной, но и во мне, внутри меня; я оказываюсь частью процесса бесконечного взаимодействия механики, собственной моторики, мириад звуков, фрагментов понятных и непонятных текстов. Так, собственно, организована сама жизнь, непрерывный поток парадоксально скрепленных фрагментов разных реальностей, а театр этот поток, эти формы концентрирует, спрессовывает в аквариум сцены. Не выстригает из жизни кусок, наделяя его «историей», началом-концом, смыслом, а именно концентрирует и окунает зрителя в этот концентрат. Не всякий театр, только подобный театру Гёббельса.

В программке спектакля указано, что он идет 95 минут. Это не совсем так: даже с учетом нефиксированного начала действие вряд ли продолжается больше 80 минут, что счастливым образом полностью совпало с моим представлением об оптимальной длине такой – не буду больше скрывать давно заготовленное определение – медитации. Правда, когда я спросил Пантелеева, вправду ли у спектакля условная динамика и верно ли я заметил, что образ героя почти не развивается и оттого усложняется задача актера, Александр Алексеевич возмутился, объявив нарастание отчаяния внутренним стержнем «Макса Блэка». Герой действительно приходит к трагическому «Я ничто. Никуда не гожусь. Ничего не могу. Со мной так и не свершилась грандиозная работа. На меня вселенная потратила время напрасно». Но уже после этой трагической коды следует еще одна, юмористическая, собственно про 62 способа подпереть голову рукой, трагизм рассасывается, и я снова думаю, что длина спектакля обусловлена не внутренним сюжетом, а оптимальным размером актерского выдоха и зрительского глотка.

Спрятанная опера

В современной культуре жанры перемешаны, как в начале времен, бирки не в моде, но иногда они нужны чисто технически. Допустим, на театральные премии постановка выдвигается по более или менее четким номинациям. «Максу Блэку» было бы логичнее всего идти по номинации «музыкальный спектакль». Хайнер Гёббельс не только режиссер, но и композитор, и лишь обилие сложносочиненной машинерии и подчеркнуто прозаическая фигура актера отвлекают внимание от того факта, что основное средство выразительности здесь – хитрые звуки.

С известными оговорками «Макса Блэка» можно назвать оперой. Пантелеев говорит, а не поет, но история знает самые разные типы вокала (строго говоря, и сегодня, пойдя на оперу Моцарта, вы ровно полспектакля будете слушать речитативы). А жанр оперы, в котором мораль, смысл, эпоха, режиссерская трактовка есть лишь условные привходящие обстоятельства в сравнении с ангельской функцией певца, как раз идеален для медитации: слушатель имеет шансы раствориться в процессе собственного восприятия.

Конечно, все слова обманчивы, и даже по поводу слов «петь» и «говорить» возможны разногласия. С Владимиром Горлинским я обсудил единственную вокальную фразу, звучащую в спектакле: актер в какой-то момент выпевает «аааааа», а ребята за пультом это пение ловят и еще раз возвращают в звуковой ряд. Пантелеев же, когда я заговорил с ним об этом вокальном моменте, долго не мог понять, о чем вообще речь, а поняв, не очень признал свое «аааааа» за пение. О чем говорит такая разница в восприятии даже простейших терминов? О том, думаю, что театр и Хайнер Гёббельс проделали колоссальную работу, чтобы в результате все разницы восприятия преодолелись в этом синкретическом действии.

Если какие-то из прозвучавших выше соображений показались вам слишком сложными, а вы как раз решаете, посетить ли эту модную постановку Электротеатра, не отчаивайтесь. О спектакле, в общем, нужно знать следующее: на основе сложных философских текстов и сложнейших технологических решений создан кунштюк, который вы в худшем случае оцените как забавный аттракцион, а скорее поймаете его ритмы и проведете около полутора часов... танцуя, может быть, внутри самого себя.

Посетит ли вас при этом мысль о взаимоповязанности всего сущего, не так важно.

«Про стул не говорят ни «сейчас он думает», ни «сейчас он не думает», ни «он никогда не думает»; также не говорят этого про растение или про рыбу, разве что про собаку; но про людей говорят. И то не про всех людей»

Александр Пантелеев

актер Электротеатра «Станиславский»

«В Баку я был лет 30 назад на гастролях с Драматическим театром имени Станиславского. Тогда устраивали большие, на месяц, гастроли, можно было вжиться в атмосферу. Я уже не скажу, какие спектакли мы играли, но принимали очень хорошо. Помню, что было жарко; помню два связанных с этим ощущения. Вечерние прогулки по набережной – она, кажется, уже была построена, – прогулки вдоль моря, легкий ветер и морской воздух. И второе – тенистый дворик театра, в котором мы играли, фрукты и спасение от жары. Теплые приятные ощущения, но скрытые, полузабытые, словно бы под вуалью».