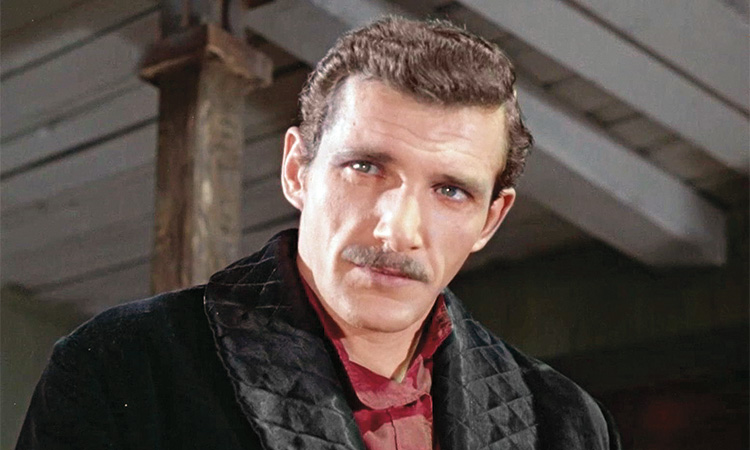

Мало кто знает, что Эммануил Виторган, звезда «Чародеев», блиставший на сценах «Ленкома» и Таганки, – уроженец Баку. Знаменитый актер прожил здесь ранние годы, но всю жизнь хранит тепло по отношению к родному городу. За несколько дней до Нового года Эммануил Гедеонович отметил 85-летие. Чем не повод поговорить о сыгранных и упущенных ролях, воспитании детей и свободе выбора?

БАКУ: Давайте начнем со спектакля «Жизнь продолжается!», который вы играете в своем «Культурном центре Эммануила Виторгана на Остоженке». Для вас в этой постановке больше оптимизма или грусти?

ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН: Трудно сопоставлять. Ушло огромное количество близких людей: и родных, и друзей, приятелей. Ушли и те люди, к которым я относился с уважением, даже не будучи знакомым с ними. Но в истории, которую я рассказываю со сцены, немало радости, связанной с моей семьей, детьми, внуками. У меня на глазах подрастает самое юное поколение нашей семьи, мои дочки – шестилетняя Этель и пятилетняя Клара. В моей истории много благодарности – за то, что я выжил в то время, когда уже думал, что не выживу. Тогда я связал свою жизнь с Ирочкой, мы были не первый год знакомы, но вдруг встретились, и она мне подарила радость продолжения жизни. При этом память об Алле (Балтер. – БАКУ), с которой мы были 30 лет вместе, со мной навсегда.

В «Культурном центре Эммануила Виторгана на Остоженке» мы нередко организуем вечера, где собираются люди самых разных профессий и возрастов. Для нас это очень важно – это тоже продолжение жизни. Встречи и общение дают возможность дышать. А еще не делать того, чего делать не надо. Я стараюсь не преувеличивать, быть сдержанным. Хотя оценки часто могут быть эмоциональными. В жизни было всякое. Я ошибался. Врал в молодости. Не без греха, да. Я прожил колоссальное количество жизней. Какие только судьбы я не играл на сцене, на экране. Были и отрицательные: оберштурмбанфюрер СС, бандиты. И в то же время – генерал, генерал-полковник, генерал-майор Советской армии. Так что это сочетание, конечно же, дает мне возможность не спешить с выводами. Мне очень важно сначала понять происходящее, а потом уже давать свои оценки.

БАКУ: В спектакле вы рассказываете свою биографию довольно откровенно – не очень свойственный творческим публичным людям подход. Почему вы решили прямо говорить о себе, а не выбрали художественную форму, лирического героя?

Э.В.: Вот мне на днях 85. Не хочется врать. Не хочется ничего придумывать. Пора уже быть таким, какой я есть. Не преувеличиваю ничего.

БАКУ: В какой период жизни вы возвращаетесь в воспоминаниях чаще всего?

Э.В.: Наверное, в тот период, когда получал профессию, о которой мечтал. Я был совсем пацаном, 17-летним, когда поступил в Ленинградский театральный институт и оказался рядом с потрясающими педагогами и однокурсниками. Это то, к чему я стремился.

Много думаю о родителях. Я обожал маму и папу. Маму особенно: отец был на работе с утра до ночи, а мама крутилась со мной и старшим братом. Мама была удивительно красивой женщиной, ростом выше папы. Оба они были одесситы, у меня вся родня оттуда. У мамы было восемь сестер и братьев, у папы – еще больше. Были времена, мы собирались большой компанией. Так что вспоминаю Одессу. Когда раньше я приезжал туда, даже за два месяца не успевал всех родных и знакомых обойти. Сейчас уже такую компанию не соберешь.

Когда я был молод, не думал о том, что близкие будут уходить и их больше не увидишь. Эта печаль возникла значительно позже. И сегодня я много думаю об этом. Сегодня рядом со мной две мои девчушки. Старшая, Этель, – больше в маму. А младшая, Клара, – папина дочка. Клара – это, кстати, в честь моей мамы. Благодарен Ирише, которая согласилась с выбором имени, и теперь, когда произношу «Клара», мгновенно вспоминаю маму.

БАКУ: А в каком периоде жизни вам было максимально комфортно работать на сцене и в кино?

Э.В.: Я бы сказал, что в каждом были свои удовольствия. Окончил институт, который хотел окончить. После выпуска у меня было распределение в Театр имени Пушкина в Ленинграде – там играли тогда Юрий Толубеев, Николай Черкасов – и в Театр имени Комиссаржевской. Но я ни туда ни туда не пошел. Потому что ребята, которые выпускались передо мной, оказывались в этих театрах и ничего не играли: им не давали, слишком молодые. Мы всей группой уехали в Псков, нас было человек 12. Нас приняли в местный театр, и два года я там работал. Объездил невероятное количество мест с гастролями. Вы даже представить не можете, что творилось тогда в залах, особенно зимой, без отопления. Люди сидели в тулупах, выпуская пар изо рта, пока мы играли какую-нибудь пьесу в маечках. А еще мы таскали на себе декорации: часто к месту выступления было не подъехать, все в грязи, сугробах. Но реакция людей была потрясающей, она компенсировала всё.

Еще были съемки: у меня в фильмографии более 200 фильмов. Так что грех жаловаться.

БАКУ: Можно ли сказать, что «Чародеи» – самая народная ваша работа?

Э.В.: Да-да, получается, что так. Никто не предполагал, конечно, хотя группа была замечательная, снимали весело – это заметно и по фильму. Мы много общались и с Сашей Абдуловым, и с Валей Гафтом, и с Мишей Светиным – и на площадке, и в жизни. Я мог бы говорить о них часами. Это были люди, которые дарили себя другим, не жалея.

БАКУ: Пересматриваете в Новый год? И часто ли вам хочется сделать хлопок в ладоши, которым ваш герой Ковров колдовал?

Э.В.: (Смеется.) Это я придумал на съемках. Не сказал бы, что часто и намеренно пересматриваю, но иногда могу, чтобы еще раз вспомнить ребят. Какая катастрофа пережить их всех…

БАКУ: У вас в «Культурном центре Эммануила Виторгана на Остоженке» на стене висят рисунки Рустама Хамдамова, у которого вы играли в многострадальном фильме «Анна Карамазофф». Общаетесь с ним?

Э.В.: Это вообще гениальная личность. Совершенно уникальный человек и профессионал. Когда я говорю, что жизнь подарила мне много встреч с великими людьми, имею в виду как раз Рустама – он один из них. Я у него многому научился. Очень мудрый, целеустремленный человек. Когда мы где-то бывали вместе, на съемках или в гостях, он мог лежать тихо на диване и что-то писать, рисовать. Вокруг люди выпивают, разговаривают, шумят, а он, человек уникальной концентрации, просто не обращает на это внимания, погружен в свои дела. Повеселиться, подурачиться тоже мог, но редко.

«Когда мы собираемся семьей, я обычно мало говорю. Наблюдаю за детьми, женой. Такая моя профессия – наблюдать»

БАКУ: Вы говорили, что любите слушать критику в свой адрес. Так вот, не кажется ли вам, что с театром у вас складывалось лучше, чем с кино? На сцене было много разноплановых и глубоких характеров, а в кино вы будто чего-то недоиграли.

Э.В.: Да, конечно, так и есть. Профессия такая. Опять же, не хочу жаловаться – кино очень помогало моей театральной работе. В театре было много сложного материала. В кино я не получил большого количества объемных ролей, но осуждать никого не буду, что меня куда-то не взяли.

БАКУ: Кинематографисты не разглядели или вы сами не сумели себя правильно представить?

Э.В.: По-разному. Бывал ли я недоволен, что меня не утвер-дили на роль? Конечно. Но трагедии в этом нико-гда не видел, ужаса из-за потерянных ролей не испытывал. Театр и кино тут друг друга прекрасно дополняли: если чего-то не получал в кино, то восполнял на сцене.

БАКУ: Что вы приобрели или потеряли, покинув репертуарный театр?

Э.В.: Ничего не потерял, приобрел свободу. Свободу выбора, свободу времени. Стало необязательно вставать пораньше и бежать на репетицию.

БАКУ: Ваши персонажи оставили вам какие-то привычки или слова?

Э.В.: Бывало, да. Я как-то вернулся со съемок домой, хожу по квартире, супруга спрашивает: «Что с тобой?» Оказывается, по сюжету у моего героя была нога-протез, я подтаскивал ногу. И вот хожу по квартире так же, как в кадре.

БАКУ: Как часто, играя персонажей, вы играете себя?

Э.В.: Нет, я так не воспринимал. Понимал, что проживаю не свою жизнь, а написанную. Было одно желание: как можно глубже влезть в эту жизнь, чтобы люди, которые будут смотреть на тебя на сцене либо на экране, думали: «А, вот ты как жил, вот ты какой!»

БАКУ: Вам доводилось заниматься какой-нибудь другой работой, кроме актерства?

Э.В.: Нет, я полный бездарь. Так получилось, сразу, с 17 лет я оказался в этой профессии. По очень многим вопросам я обращаюсь к другим людям. Прибить что-то, починить – сам очень плохо все это делаю. Иногда пытаюсь, но не умею совсем.

БАКУ: А другие способы самовыражения не пробовали?

Э.В.: Нет. Я очень много читаю. Сам тоже писал, но до сих пор не издаю эти записи. У меня целая кипа написанного о моем пребывании в этой жизни.

БАКУ: Мемуары?

Э.В.: Да. Не знаю, почему не издаю, не могу объяснить. Не то чтобы скрываю что-то, просто очень много подобной литературы от моих коллег лежит на полках.

БАКУ: Скромничаете?

Э.В.: Нет. Хотя, наверное, да, скромничаю. Черт знает. Во всяком случае, нет желания отдать в печать. Видите ли, в спектакле я многое из жизни рассказываю, и мне этого достаточно.

БАКУ: Вы пробовали писать сценарии или пьесы, заниматься постановкой?

Э.В.: Пьесы не писал, но принимал участие в инсценировках, ставил спектакли. Это очень интересно, но колоссальнейшая ответственность. Не всегда с ней можно справиться. Поэтому я очень сочувствую режиссеру, который с тобой возится. А вот у сына, Максюшки, более направленный в этом смысле мозг. Он умный, даже мудрый, ему уже 50.

БАКУ: Максим – человек с характером, способный откровенно высказываться о том, что его волнует. В какой степени вы сами резки в суждениях и как находите с сыном общий язык?

Э.В.: Я думаю, что прислушиваюсь к нему больше, чем он ко мне. Он, безусловно, в маму, в Аллочку. Аллочка была очень начитанным человеком. Она читала то, чего я никогда в жизни не читал. Я же много мотался, снимался очень много. А Максимка был с ней рядышком всегда. Аллочка даже отказывалась от чего-то ради того, чтобы быть с ним. У нас с Максимом разные периоды общения были. Было время, когда мне казалось, что он слишком категоричен. У него есть свое мнение по поводу тех или иных событий. Если бы я был большим начальником, обязательно бы его привлек. Он умеет общаться, не бекает, не мекает, говорит по сути. Он молодец. И папа просто замечательный.

БАКУ: А вы как-то пытаетесь понять молодых людей – детей, внуков? Или их интересы вам чужды?

Э.В.: Нет-нет, наоборот, я с большим интересом и глубоким вниманием отношусь к тому, чем они увлечены. Осознаю, что многого не знаю, что-то упускаю. Они что-то говорят, я не понимаю и спрашиваю: почему так, что это значит? С удовольствием смотрю и познаю то, что сам давно позабыл. Думаю, мое счастье еще и в том, что умею признавать ошибки. К мнению Максима часто прислушиваюсь. Когда мы собираемся семьей, я обычно мало говорю. Наблюдаю за детьми, женой. Такая моя профессия – наблюдать.

БАКУ: Какое у вас настроение в связи с юбилеем?

Э.В.: Веселое, спокойное (смеется). Такие цифры. Кошмар… Хотя у меня родные все долгожители. Так что чего пугаться?

«Я прожил колоссальное количество жизней. Какие только судьбы я не играл на сцене, на экране»