Часто думаю, почему я стал художником. Может, потому что жил рядом с реставрационными мастерскими? Или просто повезло с учителями? Все же, наверное, главная причина в том, что вырос в Ичери шехер. Яркие цвета, какими был окрашен мир внутри Крепости, ее истории, похожие на философские притчи, ее характеры и крутые, как местные переулки, сюжетные повороты и вправду формируют художественный взгляд на вещи, на людей, на жизнь.

Эльчин Ахундов – режиссер и художник-постановщик анимационных фильмов, заслуженный работник культуры Азербайджана. На его мультфильмах выросло несколько поколений. Начинал художником-фазовщиком. В 1988 году открыл и руководил курсами художников-аниматоров. Сегодня выпускники Ахундова работают по всему миру. В 1991-м создал студию анимационных фильмов «Азанфильм».

В середине прошлого века каждый квартал Баку имел собственное лицо и свой «микроклимат». Крепость тоже была особенной. Взять хотя бы то, что там не существовало дворов или же они были очень малы. Мои сверстники из других районов росли в легендарных бакинских двориках, а мы – на улицах: только там могли побегать и поиграть в прятки, чиледи энзали, наккулу или во что-то воинственное. Днем улицы Старого города заполняли дети и веселым гвалтом напоминали большой пионерский лагерь.

Наш дом находился рядом с Джума-мечетью, прямо под ее минаретом. Туда в 1949 году переехали, а скорее сбежали из Еревана мои дед и бабушка со стороны мамы. Дед был верующим человеком, но соседнюю Джума-мечеть не посещал: в 1950-х здание занимали склады Каспийской флотилии. В больших бутылях там хранились какие-то химикаты военного назначения, а вдоль ограды ходили матросы с винтовками. Через несколько лет в мечети обустроили архитектурно-реставрационную мастерскую. Нам с друзьями разрешали на правах соседей заходить внутрь и наблюдать за работой художников. Другим пацанам сразу же становилось скучно, а я мог глазеть часами на это волшебное действо. Иногда мне даже позволяли закрасить маленький фрагмент рисунка.

Поскольку Джума была недействующей, дед посещал мечеть Тезепир, которая располагалась за пределами Крепости. Почти всегда он брал меня с собой. Родители были коммунистами (папа преподавал марксистско-ленинскую философию в пединституте, мама работала агрономом, пока не родила детей и не стала домохозяйкой), знали про наши походы в мечеть и вряд ли одобряли их, но не смели перечить деду.

Тезепир-мечеть в те времена выглядела довольно мрачно: темная, на полу старые, потрепанные ковры, а у моллы – всегда сердитое лицо, я его боялся. Но само учение меня привлекало. В пять лет я уже знал Коран, многие аяты читал наизусть и страшно боялся нарушать запреты. Когда мама варила на зиму варенье и выходила на минуту из кухни, я нацеливался пальцем на таз, чтобы тайно зачерпнуть из него немного, но сразу вспоминал: мама-то, конечно, не увидит, однако от Всевышнего не удастся скрыть это маленькое, но позорное воровство. И отдергивал палец.

В 1954 году дед умер, и мое религиозное воспитание закончилось. Но постоянное ощущение, что Всевышний оценивает мои поступки, сохранилось до сих пор, хотя мне уже 75 лет. Вот почему я не сделал в жизни ничего дурного, во всяком случае, умышленно.

Дед со стороны папы тоже был набожным. Его даже называли «кербелаи», поскольку он совершил хадж в иракский город Кербелу, который шииты считают самым священным местом после Мекки и Медины. Но дед далеко не сразу стал праведником. Прежде чем заработать репутацию кербелаи, он долгое время был игроком.

Однажды, вернувшись домой под утро – они с бабушкой тоже жили в Крепости, – крикнул жене: «Мина, приготовь большой килим, я его проиграл». А моя тогда еще юная бабушка уселась в центре ковра и заявила: «Ни за что не отдам, это мое приданое!» Дед не стал спорить, просто выхватил кинжал, отрезал половину килима и унес в счет погашения долга. Вторая половина осталась в доме. Хорошо помню – она полностью покрывала пол 20-метровой комнаты, да еще края загибались. Представляете, каким огромным был целый килим!

С бабушкой Миной мне жилось весело. Когда заходил к ней после школы, она спрашивала: «Ну, сколько сегодня получил?» – хотя совершенно не разбиралась в системе школьных оценок. Я не упускал случая разыграть старушку и гордо отвечал: «Два». «Ай, молодец!» – радостно вскрикивала она и доставала из кармана конфету в замусоленной обертке. У нее всегда была припасена для меня конфета. Бабушка обладала завидными генами. Три ее сестры дожили до 112, 107 и 105 лет. Мина умерла самой молодой из них, в 97.

На нашей улице обитал русский старик дядя Вася – во всяком случае, мне он казался очень пожилым. У него была каморка недалеко от моего дома, но жил он фактически на минарете Джума-мечети. Когда ему говорили: «Ну что ты там торчишь, иди домой!» – Вася отвечал: «Хочу быть ближе к Богу». Там, на минарете, и умер… Помню, как мужчины нашего квартала спускали его тело по крутой винтовой лестнице.

Вообще, после войны в Баку я видел много раненных телом и душой людей. Крепость делилась на 18 кварталов, жители которых содержали своих инвалидов, хотя и сами сильно нуждались. Кто мог – давал несчастным деньги, у кого не было денег – кормил их тем, что имелось в доме. Наш квартал заботился о душевнобольной Сеиде ханым. Говорили, что она дочь нефтепромышленника, до революции росла в богатом доме. Но после того как большевики отняли у семьи абсолютно всё и на ее глазах расстреляли отца, сошла с ума.

В 1948 году произошло страшное землетрясение в Ашхабаде, и несколько туркменских семей, потерявших дома, приехали в Баку. Наш сосед, живший с женой и детьми в маленькой трехкомнатной квартире, приютил женщину с двумя взрослыми сыновьями, причем у одного из них были проблемы с психикой из-за того, что долго пролежал под завалами. Только через полтора года управдом нашел для этих людей небольшую жилплощадь, и они покинули нашего соседа.

Во времена моего детства Новруз был под запретом. Однако его отмечали повсеместно. В огненные среды на улицах Крепости разжигали костры и прыгали через них, очищаясь от грехов. Затем приходил участковый, разгонял всех и затаптывал огонь.

Мне, ребенку, о наступлении весны и Новруза говорили две верные приметы. Во-первых, за неделю до праздника на Девичью башню прилетали тучи ласточек. А во-вторых, в начале марта на нашей улице неизменно появлялся лудильщик, предлагавший запаять прохудившуюся металлическую посуду. Годы шли, а он не менялся: мы его видели в одном и том же засаленном костюме, с железным ящиком. Усов лудильщик не носил, но под носом у него всегда была полоска черной грязи.

Конечно, как и ко всем в Баку, к нам в Крепость заглядывали зеленщики (правда, они продавали кинзу с тархуном и сыр мотал чуть дороже, чем на базаре), а еще старьевщики, собиравшие ненужные вещи и черствый хлеб.

В 1950-х годах Девичья башня еще не превратилась в музей, но уже считалась памятником архитектуры. Ее охранял сторож, известный в Крепости голубятник. В башне он держал своих птиц. Этажей там тогда еще не было, а в 1958 году по внешней стене провели газовую трубу, чтобы по ночам зажигались три факела на вершине башни.

Однажды поздно вечером ко мне пришел друг Лёка и тайком показал сидящих за пазухой двух белых голубей. Умыкнул он их, пробравшись в башню по этой самой газовой трубе. Лёка поступил цинично: пометив птиц зелеными чернилами – якобы приобрел в другой голубятне, – продал обеих сторожу за семь рублей старыми деньгами.

В следующий раз он похитил из башни красивую голубку и, поставив на ней метку, снова отправился к сторожу. Но Лёка не знал, что это любимая птица голубятника, та даже пила у хозяина изо рта. Конечно, он узнал свою голубку. Разразился страшный скандал, сторож три дня выяснял отношения с родителями Лёки.

Маленький домик моего предприимчивого друга стоял сразу позади башни, там располагалось много ветхих построек. В 1960-х годах эти трущобы стали сносить, на их месте хотели построить кафе «Девичья башня». Когда рыли котлован, обнаружили колоннаду со стрельчатыми арками. Председатель горисполкома Алиш Лемберанский, которого уже тогда в Баку называли мэром, приказал продолжать работы: его задача была уложиться в сроки. Тогда живший в крепости архитектор Санан Саламзаде забрался в ковш экскаватора, чтобы не дать уничтожить драгоценные руины. Поднялся шум, в результате на стройплощадку пустили археологов. Те начали раскопки, раскрыли и колоннаду, и древнее кладбище, и остатки часовни Святого Варфоломея. Сегодня здесь музей под открытым небом.

В 1968 году снесли и наш дом. Вместо двух комнат в Крепости мы получили трехкомнатную квартиру в поселке Мусабекова. Ее выделили отцу за особые заслуги: он не только преподавал в пединституте, но и прошел всю войну, пять лет был главным редактором Азербайджанского радио, писал пьесы и стихи. Однако за два года до того, как мы получили ордер, отец умер. Ему было всего 55 лет…

«В 1950-х годах Девичья башня еще не превратилась в музей, но уже считалась памятником архитектуры»

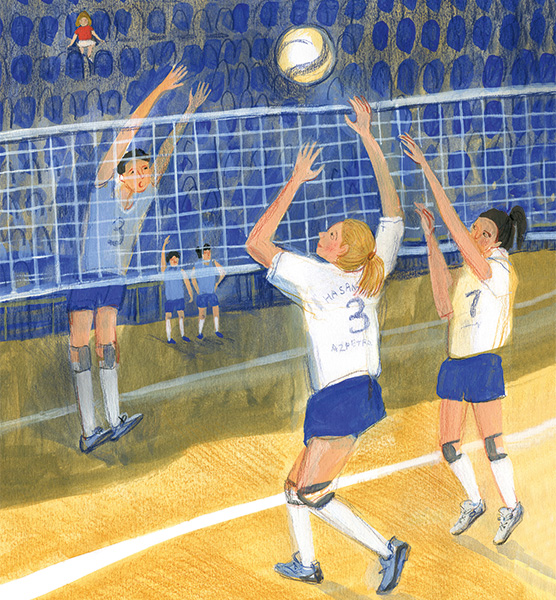

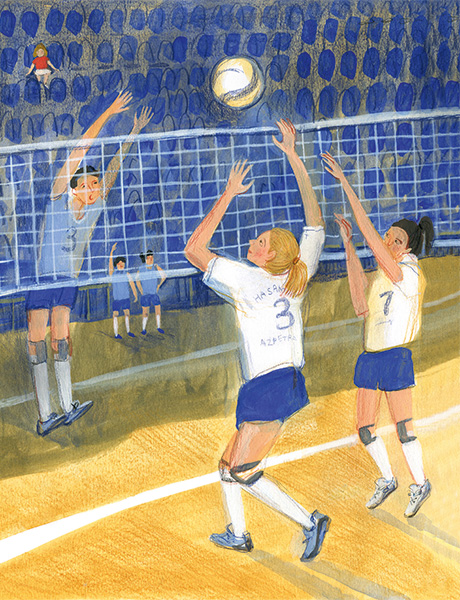

Учился я в шестой школе, ее часто называли «спортивной». Занимался попеременно несколькими видами спорта: баскетболом, волейболом, гандболом, конечно же, боксом. Помню, как-то учительница-практикантка посоветовала записаться на фехтование, на рапиру. Ну я и пошел… К своему стыду обнаружил, что вокруг одни девочки, и быстро перекинулся на «мужскую» саблю. Потом Баку захлестнуло увлечение регби. Меня оно тоже не миновало. Однако я немножко не рассчитал свои физические параметры: для регби нужны амбалы. И однажды тренер прямо сказал: «Ахундов, это не для тебя. Займись каким-нибудь другим видом спорта». Да пожалуйста! И я записался в яхт-клуб – сначала на каноэ, потом на академическую греблю.

Мы, дети первых послевоенных лет, росли очень самостоятельными. Я сам решал, чем хочу заниматься, и сам договаривался с тренерами, родители в этом не участвовали. Например, в десять лет понял, что пора научиться плавать, и отправился в 100-метровый бассейн в Черном городе. Но оказалось, что в плавательную секцию берут детей до семи лет. Тем не менее я не сдался, подошел ко второму, третьему, четвертому тренерам – отказали. И только пятый почему-то согласился. А на первой тренировке обнаружил, что я записался в секцию… прыжков в воду.

Мы размялись, попрыгали на батуте, и вот тренер ведет нас на метровую вышку – нырять «козликом». А я же совершенно не умел плавать и боялся воды, поэтому, едва наступал мой черед, пятился и становился в конец очереди. Наконец, после строгого замечания тренера, сиганул в полной уверенности, что тут же утону. Бесконечно долго (мне так, по крайней мере, казалось) находился под водой и, начав задыхаться, надулся как пузырь, изо всех сил заработал руками, ногами, даже ушами, чтобы всплыть. Оказавшись на поверхности, отчаянно забарахтался и кое-как добрался до бортика. «Ахундов, ты что, плавать не умеешь?» – изумился тренер. «Уже умею, я же выжил», – ответил, чуть дыша.

После этого я действительно научился плавать и года три занимался прыжками, выполнял с семиметровой вышки полвинта и двойное сальто. Заработал первый юношеский разряд.

Мою спортивную карьеру прервал курьезный случай. В конце 1950-х в Баку показывали американский фильм «Война и мир» с Одри Хепберн и Генри Фондой. Нас, пацанов, больше всего впечатлила сцена офицерского кутежа у Анатоля Курагина, особенно момент, когда герой в исполнении Витторио Гассмана встает на подоконник спиной к открытому окну и, красиво запрокинувшись, пьет из бутылки шампанское. Каждый уважающий себя бакинский подросток, видевший картину, время от времени вскакивал на какое-нибудь возвышение и пытался повторить курагинский трюк – правда, чаще не с шампанским, а с водой.

Изрядно потренировавшись, я тоже решил его продемонстрировать… в 25-метровом бассейне. Мы с ребятами собрались там, чтобы спонтанно отпраздновать наступающий 1961 год. Взобравшись на семиметровую вышку, я эффектно откинулся спиной к воде, прижав к губам бутылку лимонада. Неожиданно она выскальзывает из рук и падает… В этот момент по дорожке проплывала девушка. Бутылка угодила ей в плечо (не покалечив по чистой случайности, она как раз нырнула). Дальше события развивались стремительно. Тренеры кинулись меня ловить, один стоял в дверях раздевалки. Я выскочил из здания бассейна в одних мокрых плавках, прислонился к мячу гипсового футболиста у входа и там, под ветром и снегом, ждал, пока друзья принесут одежду. В секцию я больше не вернулся…

Рисованию учился сначала во Дворце пионеров, потом в училище. Когда в 1966 году умер отец, устроился на киностудию «Азербайджанфильм» и поступил на двухгодичные вечерние курсы художников-мультипликаторов. Эти курсы дали мне самое главное – профессию.

В 1968-м мы сняли первый цветной анимационный фильм «Джыртдан» (Мальчик-с-пальчик). В Баку как раз тогда вернулся мой друг детства, отчисленный со второго курса ВГИКа Рашид Алекперов, талантливый художник. Мы вместе работали над фильмами, дружили. Рашид набрался в Москве передовых идей: собственно, отчислили его за то, что был хиппи. Он собрал маленькую неформальную тусовку, в которую входил и я: отрастил бороду, читал книжки по индийской философии, мечтал уехать в Варанаси – еще не знал, какая там санитарная обстановка.

Зарплата была всего 75 рублей, почти столько же, сколько стоили мои первые джинсы – я их купил за 70. Штаны оказались немного велики, и я решил проблему проверенным бакинским способом – поплавал в них в море. Высохнув на мне, джинсы стали впору.

Надо сказать, что хипповство не грозило нашей безопасности: если милиция и задерживала за внешний вид, то сразу отпускала, узнав, что папа Рашида – полковник КГБ.

Атмосфера в киностудии была очень творческой, и я захотел учиться, чтобы больше узнать об искусстве. Поступил во Львовский полиграфический институт (привлекал не столько вуз, сколько архитектура города, в который я сразу влюбился). И вот ведь странно: находясь в Баку, скучал по Львову, а во Львове тосковал по Баку. Но после армии окончательно вернулся домой, в киностудию, и больше мы с Баку не расставались.

«Атмосфера в киностудии была очень творческой, и я захотел учиться, чтобы больше узнать об искусстве»