В поисках своего места в жизни я потратил годы и проехал тысячи километров. Ошибался дорогой, занимался не тем, что любил, а нашел свое призвание в родном Баку.

Ильхам Бадалбейли – российский и азербайджанский поэт, переводчик, публицист. Один из создателей московского общества азербайджанской культуры «Оджаг», секретарь московского отделения Союза писателей Азербайджана, лауреат Всесоюзного конкурса имени Островского, международной премии имени Расула Рзы, национальной премии «Хумай» и др. В 2023 году у Ильхама Бадалбейли вышла книга стихов «И нечто больше…», а также сборник прозы и драматургии «Большое сердце».

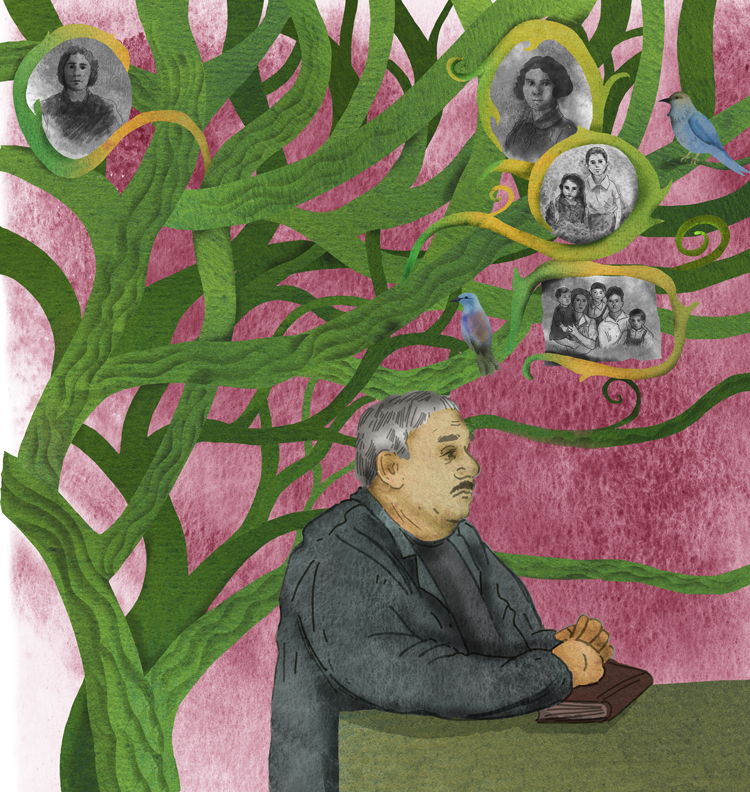

Когда я был молод, отец не раз пытался рассказать мне историю нашего рода и даже предлагал составить генеалогическое древо. Но в ту пору меня интересовали совсем другие вещи, и я отвечал: «Давай не сейчас. Успеем еще, пап». Не успели. Но все же о своих предках я кое-что знаю.

Папа был из знатного карабахского рода: «бей» в нашей фамилии означает «бек». В 1805 году Карабахское ханство вошло в состав Российской империи, и один из моих предков перевез семью в Сальян. Почти сто лет спустя там родился мой отец Гидаят Бадалбейли. Год своего рождения он знал точно – 1903-й, а дату – нет. Из-за большого наводнения сальянский городской архив погиб, а с ним и запись о папином появлении на свет. Он помнил только, что день его рождения в семье отмечали в конце февраля.

Папина мама умерла, когда ему было два года, с мачехой отношения были неважными, и чтобы стать самостоятельным, он в 16 лет начал преподавать в школе русский язык и литературу. Многие годы спустя его ученики, ставшие солидными людьми, вставали при папином появлении и называли его Гидаят муаллим – ведь он был их первым учителем.

Моя мама Захира тоже из Сальяна. Ее отец Салман, торговый представитель фирмы «Зингер», богач и эрудит, принадлежал к известному шемахинскому роду Мирза Мамед, основателя которого в народе прозвали «рахбаром», то есть вождем, лидером. Отсюда и пошла фамилия Рахбарли, которую носила мама.

В 1920 году папа оказался в числе 200 абитуриентов, которых правительство мусаватистов собиралось отправить на учебу в Европу. Но в Азербайджан вошла Красная армия, здесь была установлена советская власть, и папа поехал учиться не за границу, а в Баку. В 1929-м он окончил медицинский факультет Бакинского государственного университета, во время войны руководил санитарным поездом, который перевозил раненых солдат с фронта в тбилисский госпиталь. Это было очень опасно. Несколько раз поезд попадал под бомбежку, но папе повезло – он остался невредим.

Мама была студенткой отца, и к 12-летней разнице в их возрасте он относился очень серьезно. Поводов для ревности мама ему не давала, но для собственного спокойствия папа настоял, чтобы она стала детским врачом. Все говорили, что она была педиатром от бога, могла вслепую попасть иглой в вену новорожденного ребенка.

В 1940-х годах в моей семье, прямо как в романе Каверина, было два капитана: это воинское звание носили и папа, и мама. Я родился незадолго до конца войны, 27 января 1945 года, благодаря краткосрочному отпуску папы в 1944-м. К тому времени в семье уже росли мои старшие братья Расим и Фуад. А после меня появилась наша сестра, красавица Сона, которую назвали в честь рано умершей папиной мамы.

Вы, наверное, думаете, что родители-медики постоянно следили за нашим здоровым образом жизни. Нет, все было без фанатизма, даже наоборот. Например, вино у нас на столе появлялось не только когда приходили гости, но и просто за семейным обедом. Папа наливал Расиму и Фуаду по глотку, приговаривая, что вреда в этом для молодого организма нет, а польза несомненная.

Пользу для здоровья наши родители видели и в том, чтобы уже в начале мая мы снимали рубашки, штаны, обувь – и так, в трусах и босиком, проводили все лето на солнце и свежем воздухе. В те годы многие бакинцы собирались по две-три семьи и вместе ездили отдыхать на курорты Минеральных Вод. Это было серьезное путешествие: поезд шел почти сутки. Прибыв на место, шли разыскивать домик, который сдавали чьи-нибудь дальние знакомые.

Еще родителям нравилось молоканское село Алтыагач с минеральными источниками. Все нахваливали удивительные свойства местной воды, говорили, что можно наесться до отвала, потом выпить стакан минералки из Алтыагача – и тут же снова голодным сесть за стол. Не то чтобы подобное времяпрепровождение было распространено в трудные послевоенные годы, но в силу алтыагачской воды верили свято. Добирались мы до села так. Папа уезжал налегке первым, чтобы договориться о жилье. Затем за нами приезжал нанятый грузовик, и мы принимались забрасывать в кузов матрасы, одеяла, белье и еще кучу вещей, ведь ехали почти на месяц. Мы с братьями тоже загружались в кузов, мама с сестрой садились в кабину к шоферу, и машина трогалась в путь.

У меня было босоногое, но очень счастливое детство.

Когда мне исполнилось пять, Фуад привел меня в библиотеку поселка Балаханы, где тогда жила наша семья, а папа работал главврачом местной больницы. Мы выбрали «Теремок», но поскольку я уже умел бегло читать, то закончил сказку раньше, чем библиотекарь заполнила формуляр. Она стала оформлять следующую книжку, «Мойдодыр», но и ее я сразу же прочел. Библиотекарь взглянула на меня с подозрением: «И можешь пересказать?» Я пересказал обе истории.

После этого я прочел множество сказок из собрания балаханской библиотеки, в том числе моих любимых братьев Гримм, Гауфа и Одоевского. На следующий год, в шесть лет, родители отправили меня в первый класс. К тому времени в моем библиотечном формуляре значилась сотня книг.

Я послушно ходил на уроки два дня, а на третий сбежал.

Как известно, Балаханы – одно из первых мест на Абшероне, где начали добывать нефть: здесь вырыли десятки нефтяных колодцев. В начале 1950-х они представляли собой серьезную опасность, были случаи, когда в них проваливались люди, поэтому одному ходить по поселку мне запрещалось. После занятий я дожидался, пока кончатся уроки у братьев, и они отводили меня домой. Но в тот раз я бежал по Балаханам один, не разбирая дороги. Мама была дома. Увидев меня, она страшно разволновалась, а я заплакал: «Я уже умею изложения писать, а они в классе даже палочки выводить в тетрадках не начали! Не хочу ходить в школу!»

Вскоре к нам пришла встревоженная учительница, и у них с мамой состоялся долгий разговор о том, стоит ли меня сразу переводить во второй класс. Решили, что не надо, и в итоге я, как выражались взрослые, «вошел в ритм». А через несколько лет мое «вундеркиндство» закончилось: один одноклассник обошел меня по математике, другой – по биологии, третий – по химии. Но по своим любимым русскому языку, литературе и истории я все же оставался первым.

Не смогу объяснить, почему несколько лет после школы я упорно отказывался связывать свою жизнь с гуманитарными предметами. Поступил, к удивлению педагогов, в политехнический институт – просто за компанию с товарищами. Большая ошибка! Сколько раз потом терзался на лекциях: что я здесь делаю? На моем месте мог бы быть человек, которому по-настоящему интересен сопромат или резание металлов...

Но если в Политехе я потерял время, то приобрел нескольких хороших друзей. Мы вели бурную студенческую жизнь, часто сбегали с лекций в кафе «Джейран» напротив института. Это было продвинутое заведение, оснащенное пищевыми автоматами. Бросаешь 20 копеек, на витрине опускается полочка, на ней стоит тарелочка, а на тарелочке – бутерброд с черной икрой. Бросаешь 20 копеек в другой автомат – он наливает кружку пива.

После института я недолго проработал инженером на заводе холодильников, директором которого был будущий первый президент Азербайджана Аяз Муталибов, а в 1967-м уехал на строительство Волжского автомобильного завода. В Тольятти я окончательно убедился, что ошибся дорогой, и через год, к радости мамы, вернулся в Баку.

Здесь я наконец-то нашел дело жизни. Принес свои стихи в редакцию «Молодежи Азербайджана». Когда их опубликовали, я почувствовал себя почти богом, скупил в ларьке все экземпляры газеты, шел с ними по улице и был уверен, что каждый прохожий знает: перед ним молодое дарование. Я начал сотрудничать с «Молодежью Азербайджана», а позже стал корреспондентом этой газеты.

«В шесть лет родители отправили меня в первый класс. К тому времени в моем библиотечном формуляре значилась сотня книг»

Когда ЦК Компартии Азербайджана возглавил Гейдар Алиев, он начал создавать в республике благоприятные условия для развития литературы и искусства. Все творческие люди почувствовали это, оживились: пришло наше время!

В Париже есть культовая брассери «Ротонда», где в начале XX века собирались европейские интеллектуалы, в Риме – литературное кафе «Греко», принимавшее несколько поколений знаменитых писателей и художников. А в Баку начала 1970-х богемным местом, где собирались литераторы и журналисты, была безымянная чайхана в Губернаторском саду рядом с филармонией. Там была дешевая еда и ароматный чай, туда можно было заглянуть на минутку и зависнуть на несколько часов за бесконечными разговорами о Маркесе, Сартре, Камю, о романе Уоррена «Вся королевская рать», о только что изданном Булгакове. Мы доставали эти публикации по баснословным ценам у своих «дилеров» из книжных магазинов, читали запоем и готовы были обсуждать каждую сюжетную линию и реплику персонажей. Журналисты приводили в чайхану друзей с философского факультета – так мы приобщились к трактатам великих мыслителей.

Приходили и художники. Мой друг Санан Курбанов тогда создавал для драмтеатра декорации в стиле Сальвадора Дали, Тогрул Нариманбеков экспериментировал с оттенками, а Таир Салахов вплетал многозначительные символы в свой «суровый стиль». В интеллектуальном плане день, проведенный в чайхане, стоил для меня года занятий в Политехе.

Многие из нас были бедны, и даже чайхана с ее демократичными ценами не всегда была нам по карману. Но довольно часто оказывалось, что кто-то из присутствовавших получил гонорар за книгу. Она могла быть в мягкой обложке и всего из 25 страниц – это не имело значения: все поздравляли автора и втайне ему завидовали, а счастливчик широким жестом заказывал собравшимся чай и сосиски. Последние подавались со стаканом холодной воды: следовало окунать туда сосиску – и целлофановая оболочка легко слезала.

Нашими кумирами были поэты Фикрет Годжа, Мамед Араз, Бахтияр Вагабзаде, Али Керим, у которых уже были изданы по два-три поэтических сборника. Но главным непререкаемым авторитетом был Расул Рза. Однажды промозглым вечером все разошлись, и в чайхане остался только я с поэтом Вахидом Азизом. Он предложил пойти к морю. Я поежился, но согласился. На берегу было дико холодно, нас сносило штормом, и тут Вахид сообщил, что видит ветер. Я был поражен: как такое возможно? Пошел дождь, мы сразу же промокли до нитки и укрылись под козырьком какого-то здания. Вахид принялся читать свои стихи. Делал он это вдохновенно. «Вахидик, я замерз!» – пытался я его разжалобить. Тщетно! Наконец он иссяк: «Ладно, пошли по домам».

Неделю я лежал с сильной простудой. А Вахид вскоре издал свою первую книгу, которая так и называлась: «Я вижу ветер». Тот вечер остался в моей памяти как свидание с чудом – ведь я провел его с человеком, который видел ветер.

Баку моей молодости был полон легендарных людей, и с ними легко можно было столкнуться в самых разных местах.

В то время на улице Джапаридзе, которую все звали по ее дореволюционному названию Ольгинской (сегодня она носит имя Мамеда Эмина Расулзаде), открылся так называемый дегустационный зал, замечательное заведение, где подавали разливное вино и орехи на закуску. Однажды, когда мы с поэтом Чингизом Алиоглу коротали там время за кувшином вина и разговором о высоких материях, в зал вошел народный художник Азербайджанской ССР Саттар Бахлулзаде вместе с еще одним талантливым живописцем, Камалом Ахмедом. Мы залюбовались лицом Бахлулзаде, его фигурой и невероятно длинными пальцами. Оторваться от этого зрелища было невозможно. Тот пронзил нас взглядом: «Что вы там сидите, перемещайтесь за наш стол».

Заказав еще кувшин, мы переместились. Саттар вынул из кармана завернутый в газетный обрывок орден Красного Знамени: «Вот что мне сегодня вручили, дома у меня такой же есть. Я уже сегодня кому-то показывал этот орден и потерял футляр с книжкой от него. Но меня в республике все знают, вернут».

А еще раньше, на первом курсе Политеха, я реализовал мечту каждого бакинского студента тех лет: попал на вечеринку в АзИИ – Азербайджанский индустриальный институт (сегодня это Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). На третьем этаже играл джазовый оркестр Рафика Бабаева, на втором творил великий Вагиф Мустафазаде. Очутившись за кулисами, я увидел высокого худощавого парня. Нервно раздувая ноздри, он восклицал: «Найдется здесь человек, который даст мне сигарету?!» Я протянул ему пачку «Мальборо», купленную накануне ценой неимоверных усилий, и щелкнул зажигалкой: «Пожалуйста!» Через несколько минут Мустафазаде представил его публике: «Вот увидите, имя этого исполнителя вскоре узнает не только наша страна, но и весь мир. Встречайте: Муслим Магомаев!» Парень сел за рояль, запел: Come prima, più di prima t’amerò, – и зал замер, совершенно зачарованный.

Прошло 30 лет. Мустафазаде покинул этот мир, а его слова о Магомаеве оказались пророческими.

Поняв наконец, чем я хочу заниматься в жизни, я отправился в Москву поступать в Литературный институт. Уговорил поехать со мной Натига Расулзаде. Так мы стали не только друзьями, но и однокурсниками, а сегодня он народный писатель республики.

После института меня приняли редактором в издательство «Художественная литература» и через некоторое время поручили работу над трехтомником Самеда Вургуна. Это было первое в истории собрание сочинений азербайджанского автора на русском языке. Мы долго искали художника для издания, пока не нашли замечательного иллюстратора Леонида Ламма. Он подходил нам по всем параметрам, кроме одного: Ламм был участником «бульдозерной выставки» 1974 года – самой известной публичной акции неофициального искусства в СССР. Все, кто был к ней причастен, попали под негласный запрет. Но мы рискнули и взяли работы Ламма: слишком хороши они были. Когда трехтомник вышел, Леонид передал оригиналы своих 50 иллюстраций в музей Самеда Вургуна в Баку. Вскоре он с огромными трудностями эмигрировал на Запад и стал там востребованным художником, а я до сих пор удивляюсь, как гармонично в одном проекте сошлись две полярные личности: лояльный к власти и обласканный ею Вургун – и бунтарь, нонконформист Ламм. Их объединило то, что оба были творцами: ведь искусство выше политики. Оно вообще выше многого.

Если же вернуться к генеалогическому древу… Наверняка все люди с фамилией Бадалбейли приходятся друг другу родственниками. Однажды мы с ректором Бакинской музыкальной академии Фархадом Бадалбейли решили разобраться в степени нашего родства, но быстро запутались. Тогда мы обнялись, поцеловались и договорились считать друг друга просто братьями.

«Баку моей молодости был полон легендарных людей, и с ними легко можно было столкнуться в самых разных местах»