На телеканале Mezzo ожидается премьера совместного проекта пианиста Мурада Гусейнова и скрипача Вадима Репина: они записали камерную музыку Кара Караева – 24 фортепианные прелюдии и сонату для скрипки и фортепиано. Одновременно выходит диск – первая за долгие годы запись музыки Кара Караева, рассчитанная на широкую западную аудиторию. «Баку» узнал у музыкантов подробности.

БАКУ: Как возник этот проект?

Вадим Репин: Все началось в Париже. Я был на гастролях, и мне предложили записать сонату для скрипки и фортепиано Кара Караева.

Мурад Гусейнов: У Кара Караева, как вы знаете, есть произведения в очень разных жанрах: балеты, симфонические сочинения и так далее. Мы захотели представить его камерную музыку.

Вадим Репин: Конечно, проект рассчитан прежде всего на популяризацию творчества Кара Караева. В советское время это имя было у всех на слуху, но сыграть его музыку для западного слушателя – интересная задача. Я сам не очень близко был знаком с творчеством Караева, хотя в каком-то смысле связан с ним благодаря моей жене, балерине Светлане Захаровой: она танцует в восстановленном балете Большого «Легенда о любви» Арифа Меликова, а Меликов был учеником Караева. Но музыку Караева я никогда раньше не играл, для меня это были совершенно новые впечатления. Конечно, когда я готовился к записи, много слушал его сочинения. И не только его: у меня есть замечательный подарок посла Азербайджана во Франции Эльчина Амирбекова – несколько дисков с мугамами и азербайджанским джазом. Это фантастического качества музыка, я был просто в восторге. Искусство мугама – что-то невероятное. Может быть, нам с Мурадом когда-нибудь удастся исполнить какие-то традиционные произведения.

Замечательно, что Mezzo заинтересовался нашим проектом. На этом музыкальном канале работают увлеченные люди с широким кругозором. Они даже приезжали на Транссибирский Арт-Фестиваль, который я несколько лет назад организовал в Новосибирске, и сделали потом документальный фильм.

Мурад: Хотелось бы отметить тонкую и в то же время титаническую работу Фонда Гейдара Алиева, без которого ничего просто не случилось бы. И Министерство культуры участвовало. Популяризация музыки Кара Караева – благородная задача, и я очень благодарен всем участникам.

«У Кара Караева есть произведения в очень разных жанрах. Мы захотели представить его камерную музыку»

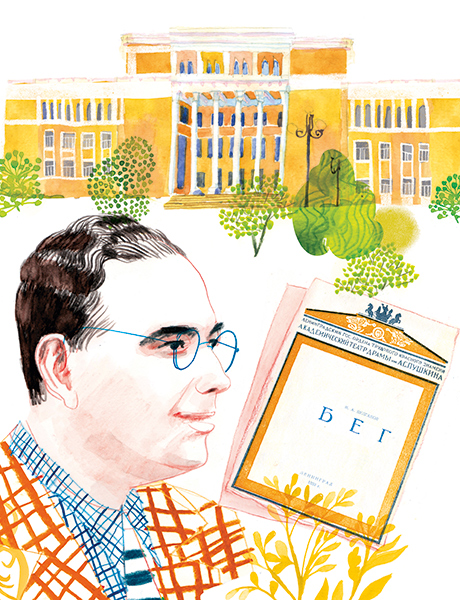

Мурад Гусейнов. Азербайджанский пианист. Начал заниматься музыкой в пять лет, впервые сыграл с симфоническим оркестром еще восьмиклассником. Окончил аспирантуру при Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, Парижской высшей школе музыки и Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Лауреат многих международных конкурсов. В 2002 году стал победителем Международного конкурса пианистов им. Ф. Пуленка в Лиможе (Франция), получив также три специальных приза за лучшее исполнение произведений французских композиторов. Награжден французским орденом Искусств и литературы и Рыцарским крестом ордена Заслуг Венгрии (по гражданским делам). Народный артист Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии, директор Международного центра мугама. Живет в Баку.

БАКУ: Как вам кажется, чем музыка Караева интересна современному слушателю?

Вадим: Этот композитор прожил большую, увлекательную жизнь, занял важное место в истории музыки. Наша задача – дать людям шанс познакомиться с ним ближе. Караев писал в разных стилях, и одно из самых больших его достоинств – именно универсальность. Что до особенностей музыки, знаете… В произведениях бывают такие кульминации, когда автор будто рвет на себе волосы. А в музыке Караева всегда присутствует такая горская, что ли, гордость, которая не позволяет ему открыться, перейти какую-то черту. Гордость, сдержанность, в которой чувствуется большая сила. Это не значит, что музыка Караева не эмоциональная – напротив, в ней невероятный шквал эмоций, просто они выражены по-другому – гармоническим языком, построением той или иной части. Но он всегда держит дистанцию, как будто не позволяет себе до конца обнажиться перед слушателем. В этом его музыка чем-то похожа на музыку Брамса.

БАКУ: То есть вы исполняли Караева как своего любимого Брамса?

Вадим: Ну, невозможно исполнять композиторов разных эпох одинаково. Они похожи своей интровертностью, но звукоизвлечение, фразировка – все другое. Скажем, когда играешь Грига, перед тобой открытое поле: не задумываешься, есть ли эмоциональная грань, которую нельзя переступить. А здесь сдержанность очень важна.

БАКУ: Легко ли играть музыку Караева? Насколько интересно было придумывать, как ее исполнить?

Вадим: Знаете, ведь коммерческих записей этой сонаты почти нет. Я, по крайней мере, не смог найти. Выходит, она как будто для меня написана – я царь и бог, делаю что хочу. У меня, конечно, была куча идей, и я ждал, что Мурад будет меня направлять, с его-то опытом, он же много раз играл эту сонату, и музыка Караева у него, можно сказать, в крови. Но получилось, что я придумывал свою интерпретацию в музыкальном диалоге с ним – слушая его игру и реагируя на нее.

Мурад: В сонате яркая и насыщенная партия фортепиано, и было очень важно достичь баланса между скрипкой и фортепиано.

Вадим: Хотя история знает множество концертов именно для фортепиано и скрипки. Я вообще считаю, что аккомпанемента не существует. Конечно, есть сольные места, но все равно пианист должен найти в своей партии важные для себя вещи. Когда оркестр начинает прятаться за солиста, это неправильно. Он может быть тише, но от этого не менее значим.

«Работать с караевскими нотами было интересно – в них много направлений, подсказок»

Вадим Репин. Российский скрипач, ученик Захара Брона. Родился в Новосибирске. Начал учиться играть на скрипке в пять лет, в 11 стал лауреатом международного конкурса скрипачей имени Г. Венявского. В 1989-м победил на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе, самом престижном для скрипачей. В 2010 году за вклад в музыкальное искусство Вадим Репин получил французскую награду Victoire d’Honneur, а также звание кавалера ордена Искусств и изящной словесности. Живет в Австрии и России.

БАКУ: То есть каждый музыкант должен чувствовать себя солистом?

Мурад: Скрипка – сольный инструмент, а фортепиано может быть и аккомпанирующим, и солирующим. Оно не должно довлеть над скрипкой, но не должно и скрываться. Конечно, есть исполнители-аккомпаниаторы и есть солисты, но я считаю, что нужно находить золотую середину. Слушать партнера. Бывает, человек говорит, но не слушает. Вот мы с Вадимом старались очень внимательно слушать друг друга и в этом диалоге создавать свою интерпретацию.

Я играл сонату с музыкантами из разных стран, и мне показалось интересным дать Вадиму самому ее прочувствовать. Для него же это совсем новая музыка, есть где проявить индивидуальность, уйти от догм. И замечательно, что Вадим почувствовал эту музыку как что-то свое. Сам я играл эту сонату неоднократно, но, в сущности, это ничего не значит. Часто бывает, что возвращаешься к произведению и чувствуешь его совершенно по-другому: ты меняешься, и исполнение твое меняется. Софроницкий, кажется, сказал, что в нотах написано все и ничего. Каждый музыкант слышит музыку по-своему.

Вадим: У меня есть теория на эту тему. Если вы посмотрите в средневековые ноты, то обнаружите, что они совершенно голые – там нет никаких пометок.

БАКУ: Да, в те времена к этому проще относились. В нотах могло быть даже написано «петь или играть» – неважно, на чем.

Вадим: У композиторов поначалу не было возможности слышать исполнение собственных вещей, она появилась лишь со временем. Они слушали чужие исполнения, приходили в ужас и вписывали в ноты все больше ремарок. Часто это просто указания: «не замедляйтесь здесь», «играйте в темпе».

Стравинский любил говорить: «Не интерпретируйте мою музыку, сыграйте так, как в нотах». Между прочим, очень интересно было работать с караевскими нотами – там много направлений, подсказок.

БАКУ: Интересно, что для нас Караев – прежде всего мастер большого симфонического стиля, но для западного слушателя, который о нем не знает, благодаря вашей работе может оказаться неизвестным восточным мастером камерной музыки.

Мурад: В этом и необычность его творчества: у него есть «Тропою грома» и «Лейли и Меджнун», а рядом – совершенно другая Третья симфония, соната для скрипки и фортепиано. И опять-таки совершенно иные 24 прелюдии.

БАКУ: Они же писались лет 20, да?

Мурад: Прелюдии создавались примерно с 1951 по 1963 год. Караев к ним возвращался год за годом, заполнял тетрадь за тетрадью, и по музыке они тоже очень разные. Есть виртуозные, есть сдержанные и сокровенные, где-то проскальзывают чуть ли не джазовые нотки. Последняя, 24-я, очень философская. Поэтому было очень интересно записать их все в один присест, на одном дыхании, чтобы уложить всю историю их создания в один цикл.

БАКУ: Считается, что Кара Караев и Узеир Гаджибейли заложили основы азербайджанской классической музыки. Что для вас значит понятие «национальная школа»?

Вадим: У меня простой взгляд: школу создают личности, не страны и не континенты. Жил бы Караев в Париже, он бы и там основал свою школу. У исполнителей то же самое. Скажем, мой учитель Брон создал исполнительскую школу в Новосибирске – но она не новосибирская, а именно школа Брона. Другое дело, что есть традиции, которые передаются из поколения в поколение – и музыканты либо им следуют, либо создают свои.

БАКУ: В Азербайджане не было традиций академической музыки, Караев придумывал все почти с нуля. Как вы считаете, должна ли азербайджанская классика быть ярко выраженной национальной – с фольклорными элементами, восточными мелизмами?

Вадим: Ну конечно, а как от этого уйти? Лучшие композиторы в истории вдохновлялись народной музыкой.

БАКУ: Но для современной музыки это совершенно не характерно. Лучано Берио итальянец, но как услышать подобное в его сочинениях?

Вадим: Все-таки ХХ век, особенно вторая его половина, – время экспериментов. Новая венская школа, минимализм, послевоенный авангард – это поиски. Они зачастую основываются на чисто математических расчетах, очень интересных. Но музыку Бартока, Прокофьева, Стравинского и, конечно, Кара Караева невозможно представить без народного творчества.