В богатом этнографическом наследии азербайджанского народа особое место занимают традиции празднования Новруз-байрамы. Ему предшествуют четыре недели, в течение которых каждый вторник с наступлением темноты проводятся обряды в честь той или иной стихии мироздания. Эти обряды художники часто изображали на своих полотнах. Вот некоторые из них, входящие в коллекцию Азербайджанского национального музея искусств.

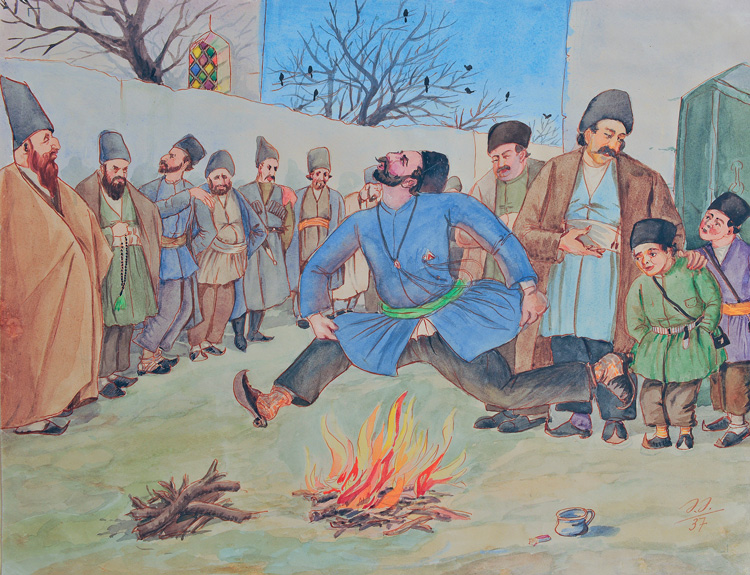

Азим Азимзаде. «Прыгают через костер», 1937

Азим Азимзаде не получил художественного образования, но оставил после себя множество самобытных произведений. В них ощущаются прирожденный талант и житейская наблюдательность. Этнографические и религиозные праздники, бытовые и жанровые сценки он изображал, используя реалистический подход, не самый привычный для того времени.

Особое место в его творчестве занимали сюжеты, связанные с обычаями и обрядами. Азимзаде первым из национальных художников оставил визуальное свидетельство преемственности многовековой традиции празднования Новруза в Азербайджане. Раньше народные верования, являющиеся отголосками язычества (празднование Новруза в том числе), порицались официальной религией, их изображение не приветствовалось.

Новруз, являясь рубежом астрономического года и началом обновления природы, напоминает людям о сотворении мира посредством четырех стихий: воды, огня, земли и воздуха. Жанровая сцена «Прыгают через костер» рассказывает об обряде очищения огнем.

«Считается, что прыжок через костер помогает «сжечь» все беды»

Огонь – важнейший в этой череде, ему посвящено большинство главных обрядов Новруза. Считается, что прыжок через костер помогает «сжечь» проблемы, болезни и прочие беды. Азербайджанцы и поныне соблюдают этот обычай как в предпраздничный вторник огня, так и в день самого праздника Новруз.

На своей акварели Азим Азимзаде запечатлел мужчину в небогатой одежде, бесстрашно и даже с каким-то восторгом прыгающего через костер. За ним наблюдают жители Старого города: справа – беднота, слева, судя по одежде, – «чистая публика». Дети не прочь присоединиться к праздничной забаве, а выражение лиц чванливых господ – надменно-равнодушное – говорит о том, что уж они-то себе подобных развлечений точно не позволят.

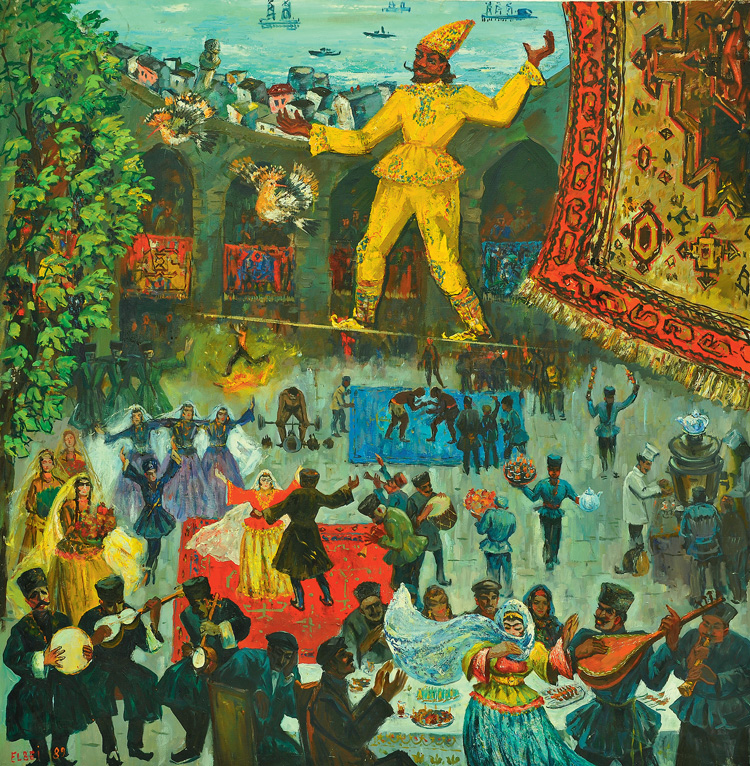

Эльбек Рзагулиев. «Праздник Новруз», 1989

Народный художник Азербайджана Эльбек Рзагулиев, выпускник Художественного училища им. Азима Азимзаде и ВГИКа, вошел в историю отечественного искусства прежде всего как художник-постановщик ряда известных кинофильмов, среди которых «Телефонистка» (1962), «Аршин мал алан» (1965), «День прошел» (1971).

Помимо кинематографа он работал в области станковой живописи и графики, оставив целую серию абшеронских пейзажей. Писал и жанровые сцены. В сегодняшней подборке – «Праздник Новруз», яркая фантазия, чем-то напоминающая театральную декорацию.

Зритель наблюдает за праздничным действом как бы с высокой точки обзора.

Визуально композицию делит на две части канат, натянутый над головами собравшихся. Наверху в голубой подкове залива недвижно застыли корабли. В центре – канатоходец в ярко-желтом одеянии, он выглядит не просто одним из персонажей народного гулянья, это само солнце, согревающее землю в праздник весны.

«Канатоходец в ярко-желтом одеянии выглядит не просто одним из персонажей народного гулянья, это само солнце»

При всей условности происходящего можно точно определить место действия. Под лоскутом моря видна панорама Ичери шехер в Баку, под ней – арочная галерея с вывешенными коврами, в которой узнается один из старинных караван-сараев Крепости. Фрагмент ковра в правом углу создает у зрителя эффект присутствия на той самой галерее.

Удоды, взвившиеся в небо, – тоже примета места. В Старом городе их не увидеть, но птицы водятся в садах абшеронских сел и являются одним из символов полуострова.

Эльмира Шахтахтинская. «Накануне Новруз-байрамы», 1966

Художница Эльмира Шахтахтинская – дочь известного ученого-химика, академика Габибуллы Шахтахтинского, ее семья внесла значительный вклад в развитие просветительского движения в Азербайджане. В отличие от большинства родных, интересовавшихся в основном естественными науками, Эльмира с ранних лет увлекалась живописью. Она окончила Художественное училище им. Азима Азимзаде, затем Московский институт им. В. И. Сурикова и прославилась как мастер плаката.

Бытовая сценка на картине «Накануне Новруз-байрамы», по-домашнему задушевная в своей простоте, привлекает внимание колоритом. Тон полотну задают два крупных цветовых пространства – красновато-терракотовый оттенок пола и глубокий синий цвет ковра на стене, расцвеченного национальными орнаментами. Семени и крашеные яйца на столе вносят яркие акценты в мажорный колорит, напоминая, что праздник уже совсем близко.

«Две женщины готовят шекербуру, символизирующую луну, – одно из традиционных лакомств праздника Новруз»

Сюжет незамысловат: две женщины готовят шекербуру, символизирующую луну, – одно из традиционных лакомств праздника Новруз. В руках у обеих – специальные щипчики (маггаш), которыми наносят узор на сладкие пирожки перед выпечкой.

Образы женщин – пожилой и молодой – метафора прошлого и настоящего. Пожилая, одетая как сельская жительница, сидит на полу перед традиционным низким подносом для раскатки теста. Ее дочь или невестка лепит шекербуру за столом. Прическа молодой женщины, фасон ее платья и дизайн кресла явно отсылают зрителя к 1960-м годам.

Орхан Гусейнов. «Праздник в Ичери шехер (Старом городе)», 2007

Представитель достаточно молодого поколения, художник и дизайнер Орхан Гусейнов – сын народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова. Отец его известен как яркий, самобытный мастер миниатюры. Неслучайно, когда в 2008 году в Союзе художников Азербайджана создали при секции книжной графики особую группу миниатюры, среди пяти мастеров, вошедших в нее первыми, были отец и сын Гусейновы.

На полотне «Праздник в Ичери шехер» мы видим условное, но узнаваемое изображение Старого города с его стенами, Девичьей башней, Дворцом Ширваншахов, хитро переплетенными улочками. Над городом пламенеют праздничные костры – бакинцы отмечают Новруз. Отсветы огня падают и на тонущие во мраке окрестности, окрашивая их багрянцем, и на море с парусниками вдали, и на окружающие Старый город пески Абшерона. Последний факт, кстати, изящно подчеркивает то, что художник здесь изображает Баку давних времен, когда Ичери шехер не был еще частью города и сам представлял собой Баку.

Эту работу, как и многие другие живописные произведения Орхана Гусейнова, отличает подчеркнутая декоративность. Средневековье у него одновременно и этнографически вполне достоверное, и игровое, театральное. Колорит картины, весь из переливов огненных сполохов, напоминает о том, что Азербайджан издревле называли страной огней.

«Над городом пламенеют праздничные костры – бакинцы отмечают Новруз. Отсветы огня падают и на тонущие во мраке окрестности, окрашивая их багрянцем, и на море с парусниками вдали, и на окружающие Старый город пески Абшерона»

«Декорации» Баку минувших столетий проходят сквозь все творчество Орхана Гусейнова в живописи и графике. У него много работ, посвященных родному городу времен Средневековья, первого нефтяного бума и рубежа XX–XXI веков. Художника отличает внимание к изображению не только города, но и его обитателей. Орхан Гусейнов подмечает самые разные типажи горожан, идя по стопам знаменитых отечественных мастеров, начиная с Азима Азимзаде, но делает это в своем, особом ключе.

Садых Шарифзаде. «Праздник весны. Новруз», 1980

В творчестве Садыха Шарифзаде, работавшего в области живописи, графики и театрально-декорационного искусства, есть интересные примеры пейзажного и портретного жанров. В его реалистических работах отражены традиции и быт народа.

Сюжет полотна «Праздник весны. Новруз» – словно выхваченный из жизни стоп-кадр. В сиренево-голубых оттенках, напоминающих о весне, запечатлен уголок домашнего интерьера: мы видим часть яркого ковра на стене и фрагмент накрытого к празднику стола. На белой скатерти – вазы с фруктами и конфетами, блюдо с шекербурой, небольшая хонча с разноцветными свечами. Крупные летящие мазки, хотя и выглядят слишком размашистыми, превосходно передают детали, вплоть до орнамента на тарелке и фигурно защепленного краешка шекербуры.

Но все это в «остановленном мгновении» замечаешь не сразу, сначала взгляд притягивает очаровательная брюнетка в красной блузке. На вытянутых руках она держит тарелку с семени, перевязанным красной лентой, словно позирует перед фотокамерой. Зеленый фонтанчик пророщенной пшеницы, олицетворяющий пробуждение природы, а также саму жизнь, здоровье и благополучие, гармонирует с настроением той, которая держит его в руках. И девушка, и зелень являют собой истинное воплощение весенней юности и свежести.

«Зеленый фонтанчик пророщенной пшеницы, олицетворяющий пробуждение природы, а также саму жизнь, здоровье и благополучие»

На заднем плане фигура женщины в белом платке почти сливается с интерьером. Ее присутствие создает ощущение хлопотливой многолюдности перед застольем. То, что ее изображение будто срезано краем холста, придает картине дополнительное ощущение остановленного мгновения.

Халида Сафарова. «Новруз», 1990

Народный художник Халида Сафарова вошла в историю азербайджанского изобразительного искусства второй половины XX века прежде всего как мастер лирико-поэтического пейзажа.

По окончании Художественного училища им. Азима Азимзаде она продолжила обучение во ВГИКе в мастерской Юрия Пименова, считавшегося мэтром советского импрессионизма. Это наложило сильный отпечаток на творческую манеру Халиды, впоследствии товарищи по цеху называли ее «француженкой». А за полифонию сочных цветов и оттенков – «художником ярких красок».

С начала 1980-х годов в творчестве Сафаровой заметно стремление к декоративности. Картину «Новруз», насыщенную мажорными оттенками, сложно назвать реалистичной, поскольку сюжет представляет собой скорее собирательный образ праздника весны.

Под закатным солнцем, обозначающим приближение вечера – главного момента праздника, вокруг угощений, разложенных на пестром паласе, кипит суета. Люди заняты кто чем: девушки несут семени и хончу, музыканты веселят прохожих, на заднем плане вьется веселый хоровод древнего танца яллы… В центре композиции – петушиный бой, без которого не обходилось ни одно празднество. Купола бани указывают, что действие происходит в Старом городе, в бакинской Крепости. Однако вряд ли все эти события реально могли происходить одновременно в столь небольшом пространстве. Это фантазия о празднике, каким его видели наши предки, красочная ностальгия.

«Девушки несут семени и хончу, музыканты веселят прохожих, на заднем плане вьется веселый хоровод древнего танца яллы…»