Для кого-то музей – это застывшее время. А для Амины Меликовой – портал в чудесные миры. Вот почему она связала жизнь с музейным делом. «Экспонаты» ее собственного музея расположились в Баку – на городских улицах, в знакомых всем зданиях, в окружении знаменитых бакинских персонажей, и Амина увлеченно проводит экскурсию по этой экспозиции.

Амина Меликова родилась в Баку. Получив диплом журналиста и степень магистра экономики, она в результате занялась музейным делом. Амина работала в Музейном центре, Азербайджанском национальном музее искусств, была директором музейного центра «Ичери шехер», возглавляла департамент по организации выставок и мероприятий в Центре Гейдара Алиева. Имеет ученую степень кандидата искусствоведческих наук, написала несколько книг: «Искусство кялагая», «Гурама – лоскутное шитье», «Нефть и искусство». В 2024 году заслуженный деятель культуры Азербайджана Амина Меликова назначена директором Азербайджанского национального музея ковра.

Мои первые яркие воспоминания связаны с трагическим событием – уходом из жизни деда, маминого отца Ханаги Мамедова. Мне тогда было всего два года, но в память отчетливо врезалось, как в дом пришли незнакомые люди и все соседи, а я сидела у дверей, плакала, мне было так горестно!

Мама и родственники часто говорили, что я похожа на деда, и хотя не успела его узнать, мне кажется, у нас сохранилась особая связь.

До самой своей смерти в 1979 году дедушка Ханага работал в Парке им. Кирова (сегодня – Нагорный парк), и в последние 30 лет был его директором. Он рассказывал маме, что до войны там подрабатывал сторожем еще не известный поэт Алиага Вахид. Позднее он вошел в азербайджанскую литературу как основоположник жанра мейханы. Вахид посвятил деду, с которым дружил, множество четверостиший. Ханага Мамедов читал их наизусть маме, но та не записывала, думала, что еще будет для этого время. К сожалению, ни один стих не сохранился.

Для деда я стала долгожданной внучкой, и это неудивительно: моя мама Зарифа была его единственным ребенком. Свою мать она потеряла в детстве, и Ханага Мамедов, рассудив, что девочке необходимо женское воспитание, поручил это дело сестре, у которой имелись три собственные дочери. В общем, мама выросла в веселой и дружной семье. При этом отец не пропал из ее жизни и оставался самым важным человеком.

Мама окончила Азербайджанский институт искусств по специальности «театральный режиссер». Но им не стала. О ее работе расскажу отдельно. А пока познакомлю вас с папой Закиром Меликовым.

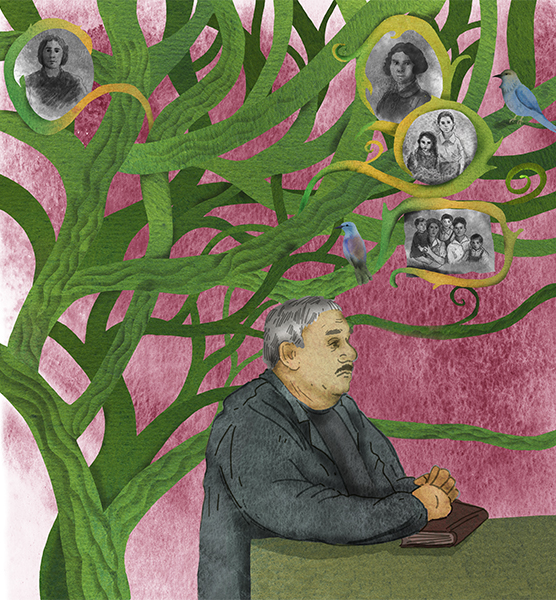

Он родился в потрясающей семье: многие ее представители по мужской линии разрывались между театром и профессиями, не имеющими к сцене никакого отношения. При этом все Меликовы обладали выдающейся артистичностью.

Мой прадед Али Саттар Меликов был театральным режиссером. Его сын Туран в юности с успехом выступал на сцене, потом поступил в Азербайджанский индустриальный институт (сегодня – Азербайджанская государственная нефтяная академия, АГНА) и стал летчиком. Старший сын Турана, Акиф, много лет руководил Бакинским театром оперы и балета. А младший, мой папа, поступил на режиссерский факультет, где и познакомился с мамой.

Но в театре папа не проработал ни дня: окончив институт, он неожиданно для всех решил пойти в правоохранительные органы. Служил в милиции Сабаильского района (тогда он назывался «район 26 Бакинских комиссаров»), а чтобы получить юридическое образование, учился в Ростовском филиале Академии МВД. Помню, как мы с мамой ездили навещать папу.

Он участвовал в Первой карабахской войне, получил звание полковника, но до возвращения Карабаха не дожил, ушел из жизни молодым, в 2009-м. Я уверена, что он не реализовал себя в профессии, для которой был предназначен.

Отец ведь был прирожденным актером. Он оставил нам огромное количество своих шуток, мемов, афоризмов. С ним всегда было весело и интересно, он наполнял пространство светлой энергией, он был человеком-праздником. А еще никогда не привязывался к материальному, для него важны были другие ценности: любовь, дружба, взаимоуважение. Наш дом всегда был открыт для друзей и соседей.

Папа собрал обширную библиотеку. Помню, ему удалось подписаться на серию «Всемирная литература», и момент, когда приходил очередной том, становился невероятно радостным событием. До сих пор запах новой книги для меня – один из самых приятных. Любовь к бумажным изданиям передалась и моей дочери Аише, так что, когда мы отправляемся в путешествие, основной объем и вес чемоданов составляют книги. Между прочим, Аиша тоже начала карьеру музейщика. Сейчас она учится в Германии и работает в Музее немецкой эмиграции в Бремерхафене.

«В моих фантазиях крокодил был героем удивительных приключений, дружил со всеми зверями в саванне и болтал с ними о том о сем, когда они приходили на водопой»

У родителей был счастливый брак, они очень любили друг друга. Наверняка дело в них самих, но, возможно, сыграло свою роль и «пророчество» знаменитого актера Сулеймана Алескерова, больше известного по имени персонажа, которого он сыграл, – Джабиша муаллима.

Дело было так. В 1974-м мама с отцом сыграли свадьбу в знаменитом ресторане «Дружба» в Нагорном парке и оттуда отправились на квартиру, которую им предоставили родители. Причем поехали не одни, а вместе с родительскими друзьями – композиторами Азером Рзаевым и Васифом Адыгезаловым и их женами Гюляр и Халидой. У двери выяснилось, что человек, который должен отдать ключи от квартиры, задерживается.

Представьте: нарядная толпа стоит на лестничной площадке, переминаясь с ноги на ногу, на лицах читается грусть – вот что увидел Сулейман Алескеров, когда вошел в свой подъезд (он жил в том же доме). Вместе с супругой Лейлой ханым он буквально силой притащил всех к себе, сообщив при этом, что молодоженам, которые входят в его квартиру сразу после свадьбы, обеспечено безоблачное счастье на всю жизнь. Конечно, придумал эту «примету» на ходу, но ведь сбылось!

В однокомнатной квартире Алескеровых стояло пианино, за которое сразу же уселся дядя Васиф, так что свадьба продолжилась веселой домашней вечеринкой. Ее апофеозом стал танец Васиф-бея на столе в честь молодых: он был безмерно счастлив, ведь женился сын его друга.

Я не представляю, как в те времена в маленьких советских комнатушках умещалось столько гостей. При этом люди виделись часто, а не раз в год, на поминках и свадьбах, как это происходит сейчас. Тогда было важно общаться, делиться новостями, а на отсутствие комфорта не обращали внимания: не хватило стула – есть табурет. Эти встречи давали людям чувство единения, а оно было как корень, который питает дерево и не дает ему засохнуть.

Сколько раз Васиф Адыгезалов играл на рояле в доме папиных родителей! И он с Халидой ханым, и Азер Рзаев с Гюляр ханым, и множество других интересных творческих людей были частыми гостями Турана и Амины Меликовых. Кстати, меня назвали в честь бабушки Амины. А брат носит имя деда.

Они были для нас кладезем мудрости и образцом для подражания. И это не высокие слова: став взрослыми, мы даем своим детям те же советы, что слышали от Турана и Амины Меликовых.

Как я уже говорила, дедушка Туран, хоть и был когда-то актером, в итоге все же стал летчиком и некоторое время работал в Африке. Оттуда он привез массу интересных вещей. Самым экзотическим было чучело маленького крокодила. Оно стояло (или лежало) на рояле, вызывая у нас, детей, смесь нестерпимого любопытства и жуткого трепета. Трогать крокодила нам категорически запрещалось.

Дед в красках рассказывал, как аборигены охотятся на крокодилов – довольно жестоким способом. Но я упрямо не относила эту историю к нашему крокодилу с красивыми глазами-пуговичками. В моих фантазиях он был героем удивительных приключений, дружил со всеми зверями в саванне и болтал с ними о том о сем, когда они приходили на водопой.

Так же сильно мое воображение будоражила мамина работа. Моя мама, заслуженный работник культуры Зарифа Меликова, в музейной сфере уже больше полувека. Сейчас она возглавляет Центр научной реставрации музейных ценностей и реликвий, до этого 27 лет проработала в Азербайджанском государственном музее театра. Я много времени проводила в мамином офисе – до школы и после, часами разгуливая по залам и разглядывая экспонаты. Когда у мамы было время, она рассказывала про них удивительные истории.

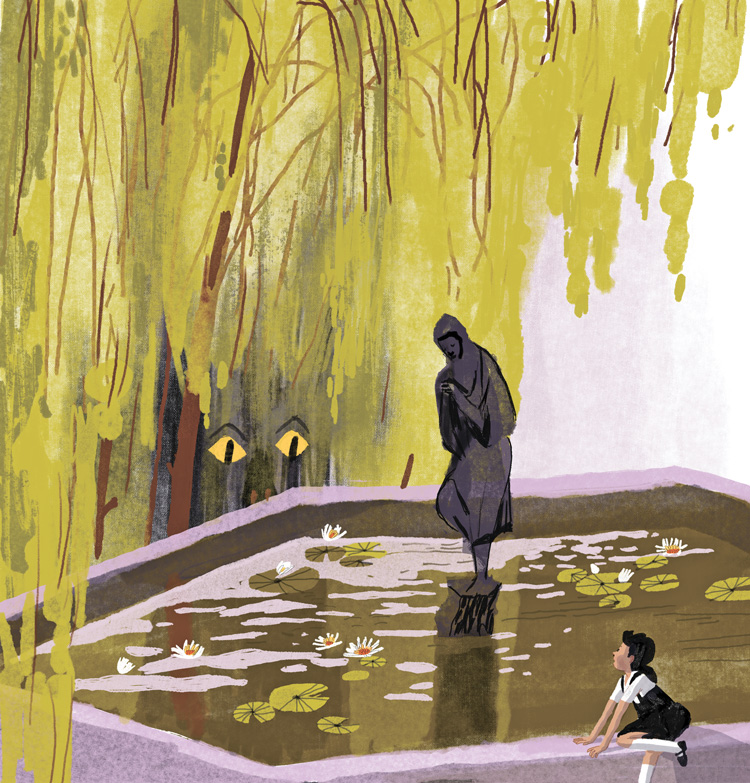

Музей театра располагался на последнем этаже нынешнего Музея Низами на площади Фонтанов. Во дворе был небольшой водоем с кувшинками. Я смотрела на те кувшинки и переносилась в прекрасную сказку. Налюбовавшись цветами, оставляла портфель в мамином кабинете и отправлялась бродить по музею, страшно гордая тем, что мне, в отличие от посетителей, знакома и его закулисная жизнь. Например, я могла запросто зайти в мастерскую макетчика (по совместительству друга нашей семьи) Александра Семеновича Хаита. Там на моих глазах рождалось чудо: Хаит что-то мастерил и клеил, а я представляла себя великаном, который заглядывает в окошки домов и пугает крошечных обитателей. У меня до сих пор особое отношение к макетам.

Александр Семенович жил в знаменитом трехэтажном доме братьев Гаджинских на улице Басина (теперь – Физули). Это, кстати, самое тяжелое в мире здание, которое передвинули на 10,6 метра для расширения улицы.

Возглавляла театральный музей тогда Туран ханым Джавид, дочь поэта и драматурга Гусейна Джавида. Свою жизнь эта мудрейшая женщина посвятила музейной работе, а также сохранению и популяризации наследия отца. Туран ханым была первым руководителем мамы, а это, как я теперь понимаю, вроде первого учителя в школе. Мне тоже посчастливилось получить от нее несколько важных советов.

Теперь – о школе, откуда я через площадь Фонтанов каждый день шла к маме на работу. Школу № 1 на улице Толстого называли «еврейской» по двум причинам: расположена она была в «джууд мяхляси» (еврейском квартале), а возглавлял ее Арон Давыдович Визель, легендарный директор с огромным авторитетом, его уважали и боялись все школьные хулиганы. Если опоздал на урок даже на минуту и столкнулся в дверях с Ароном Давыдовичем, одного его взгляда было достаточно, чтобы сгореть со стыда. Учителем он был от Бога: на уроках истории стояла полная тишина, мы слушали с открытыми ртами и буквально проживали события, о которых рассказывал Визель.

На уроки я шла от своего дома на улице Касума Исмайлова (буквально сто метров от Азербайджанского драмтеатра) и по очереди заходила к одноклассницам. Такой у нас с подружками был ритуал. На старых улочках в районе нашей «еврейской» школы мы делились переживаниями, дружили. Здесь прошла большая и очень светлая часть моей жизни.

Сегодня, когда город растет и преображается, мы, бакинцы, испытываем двоякие чувства: гордость за то, что столица стала такой красивой, и одновременно щемящую ностальгию – ведь мест, где прошла юность, больше нет…

Надо сказать, что оканчивала я школу в очень непростое для страны время, в 1994 году. После распада СССР многие одноклассники разъехались по миру – кто в Израиль, кто в Америку. К счастью, сегодня они могут в любой момент навестить родной город, но 30 лет назад расставание было тяжелейшим испытанием.

Каждый год с мая по октябрь мы с братом превращались в настоящих бакинских дачников. Пока не был сорван последний инжир и осенний виноград, пока не разливались по банкам все варенья, мы оставались с бабушкой и дедушкой на даче в Новханах.

Инжировое варенье все готовили по-разному. У Амины-нэнэ основным условием было снять кожицу, а у ее сестры Кюбры-нэнэ с дочерью Беллой это считалось напрасной тратой времени. Вечерами бабушка, надев напальчник, усаживалась за чистку плодов. Это длилось долго, у нее уже начинали болеть пальцы, но процесс был почти священным. Подготовленный для варки инжир клали на механические весы (электронных тогда еще не было) и результаты тщательно записывали. Ну а мы, дети, подворовывали очищенный инжир с тарелки.

В Новханах была особая жизнь – просоленная северным хазри, жаркая, как абшеронское солнце.

Какие же это были великолепные времена! Казалось, так будет всегда… У нас не оставалось ни секунды для скуки: по утрам бегали на море, потом гуляли или играли. К дедушке с бабушкой обычно приезжали большой компанией: мы с братом, двоюродные сестры Нармина и Сабира (дочери дяди Акифа), моя няня Надя с мужем Юрой – они всегда занимали кюлафирянги, двухэтажную просторную беседку, источник прохлады на традиционных бакинских дачах.

Недалеко от нашего дома протекал новханинский канал, за которым находился кинотеатр. Бегать туда нам строго запрещали, но папа однажды отвел нас на какой-то фильм, и я обнаружила, что экран сделан из сшитых простыней. Показывали в «запретном» кинотеатре исключительно индийские мелодрамы, а на самодельных афишах всегда ставилась лаконичная аннотация: ağlamalı (то есть «будете плакать») или gülməli («обхохочетесь»).

По вечерам, когда опускалась долгожданная прохлада и налетали комары, мы всей семьей и часто вместе с соседями собирались за большим столом. Пили чай, а ветер доносил из кинотеатра звуки индийских песен, и это всех ужасно веселило. Мне кажется, в те вечера радость и счастье витали в воздухе вместе с запахом инжирового варенья и каждый мог черпать их в неограниченном количестве. Мне хотелось взять как можно больше…

«Радость и счастье витали в воздухе вместе с запахом инжирового варенья, и каждый мог черпать их в неограниченном количестве»